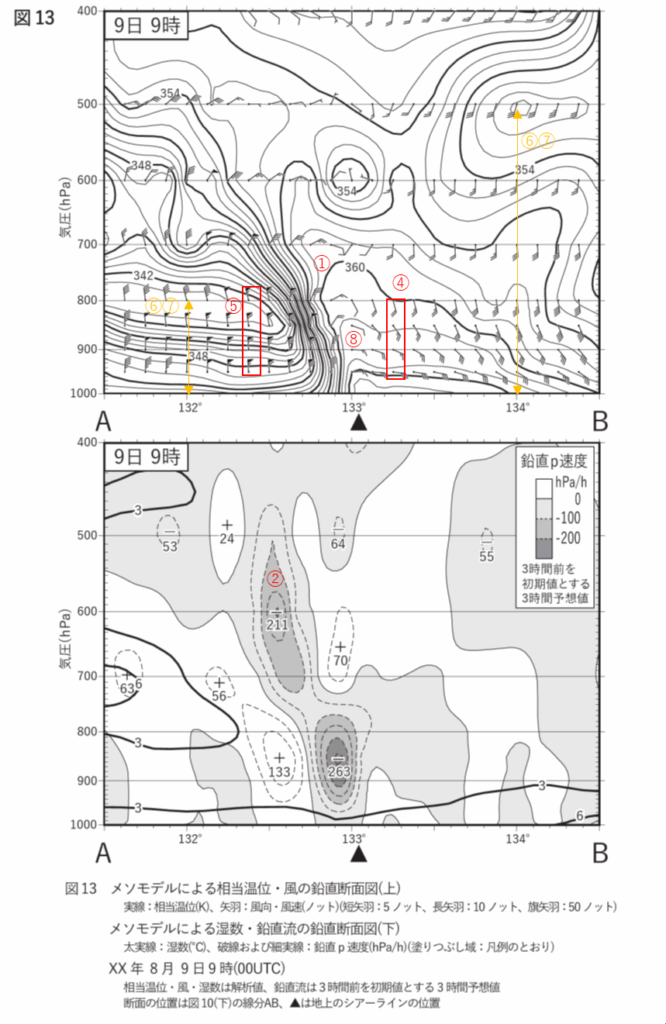

①シアーラインの位置する等相当温位線が集中している付近は、西側から東側に向かって相当温位が高くなっていますので、東側の方が相当温位が高いです。

②図13(上)の図の等相当温位線収集帯の東側付近は、図13(下)の図では最大‐211hPa/hの強い上昇流域となっています。

③相当温位は、温位高く、湿数が低いほど、高くなります。相当温位は、温位に水蒸気の潜熱による影響を加えたものだからです。よって、湿数が同じで相当温位傾度が大きいということは、温位の傾度が大きいと言えます。また、相当温位傾度は基本的に同じ圧力下で比較しているものなので、温度傾度が大きいとも言えます。

④800hPa~950hPaのシアーラインの東側では、風向が上層に向かって時計回りに変化していますので、暖気移流となっています。

⑤反対にに西側では、風向が上層に向かって反時計回りとなっていますので、寒気移流となります。

⑥対流不安定とは、相当温位が上層に向かって低くなっている状態をさします。シアーラインの西側の東経132°では、地表から約800hPaに向かって、相当温位が約352Kから341Kと低くなっています。それより上層ではまた相当温位が高くなっていくので、この地表から約800hPaが対流不安定ということになります。一方で、シアーラインの東側の東経134°では、地表から約500hPaに向かって363Kから352Kへと低くなっており、この層が対流不安定です。よって東側のほうが対流不安定な層は厚いです。

⑦上記の通り、対流不安定な層の厚さは、西側では約200hPa、東側では約500hPaであり、その差は300hPaです。

⑧相当温位傾度の大きい領域の東縁付近では相当温位が高いです。

⑨⑩相当温位の勾配が小さいということは、乾燥断熱減率もしくは湿潤断熱減率に沿って、相当温位が一定にのまま持ち上げられているということです。よって対流により空気がよく混合していると言えます。