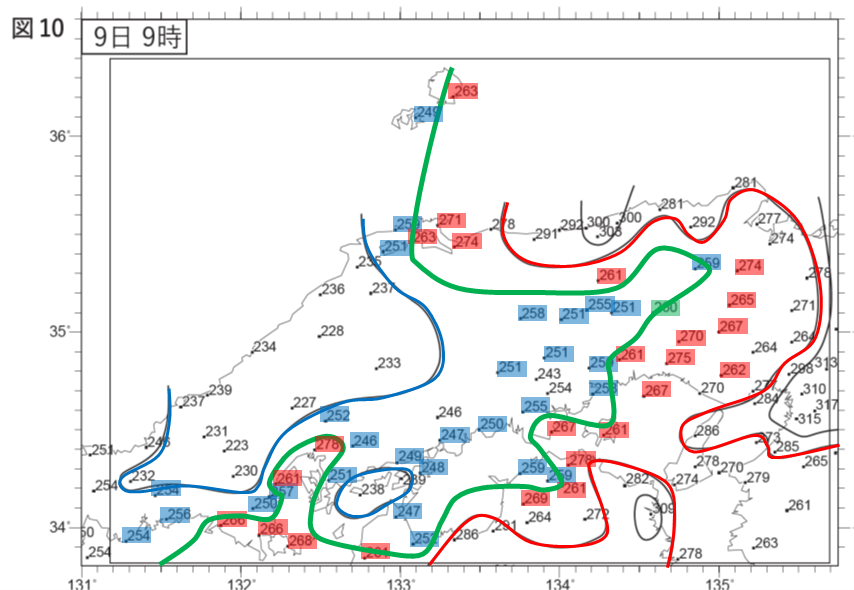

26℃の等温線は、下記の緑色の線のように作図できます。

解き方を、解説します。まず、観測点の温度の読み取り方ですが、十の位から小数点第一位までを3桁で表記しています。例えば、246であれば、24.6℃ということになります。

また、もともと書かれている等温線ですが、温度表示がないので、明らかにしていきます。北西から張り出している等温線は22℃台、23℃台と24℃台、25℃台の境界に引かれているので、24℃の等温線であることがわかります。広島県の南側で丸く囲まれている等温線は、23.8℃の領域を囲んでいるので24℃の等温線です。一方、東側や南側の等温線は、同様にして28℃の等温線であることがわかります。

これらの、間を通る26℃の等温線を作図していきます。26℃の等温線は24℃と28℃の等温線の間を通りさえすればよいのではなく、各々の観測地点の26℃より高い地点と低い地点の間を通るようにしないといけません。よってそれぞれの観測地点で、26℃より高い地点を赤、低い地点を青としています。なお、26℃の地点は緑としています。そのうえで下記のルールを守るように26℃の等温線を作図してください。

- 赤と青の間を必ず分断するように通る

- 赤と赤や青と青の間は通らないか、2回通る

- 緑の地点上を必ず通る

また、そのうえで、赤と青の間をとおるときは、観測点の温度の26℃に近いほど観測点の近くをとおるように按分してください。例えば26℃の等温線を26.5℃と25.0℃の間を通して作図する場合は、それぞれの観測地点との距離を1:2程度にする(26.5℃の観測地点の近くをとおる)ようにしてください。