①

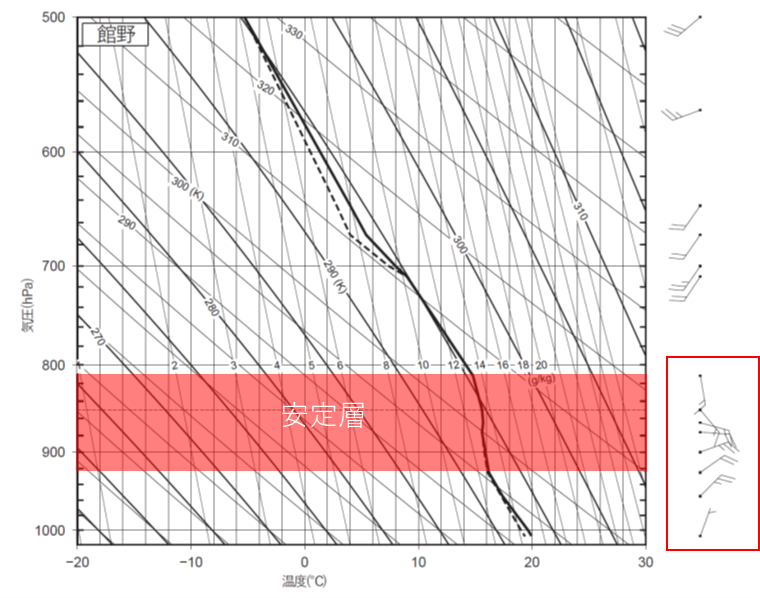

前線付近の大気の構造は、下層に寒気、上層に暖気となっており、その境界は上層ほど温度の高い安定層となっています。館野の例では、920hPa~810hPaにて気温減率が小さく、温度曲線の傾きが垂直に近くなっています。前線面は安定層の暖気側、つまり上端となりますので、810hPaとなります。

理由は、

気温の安定層の上端であるため。(15字)となります。

ちなみに気温以外の理由では、前線面よりも下層において、上方に向かって風速が時計回りの変化で暖気移流となっており、前線面より上層とのシアーも明瞭です。

②

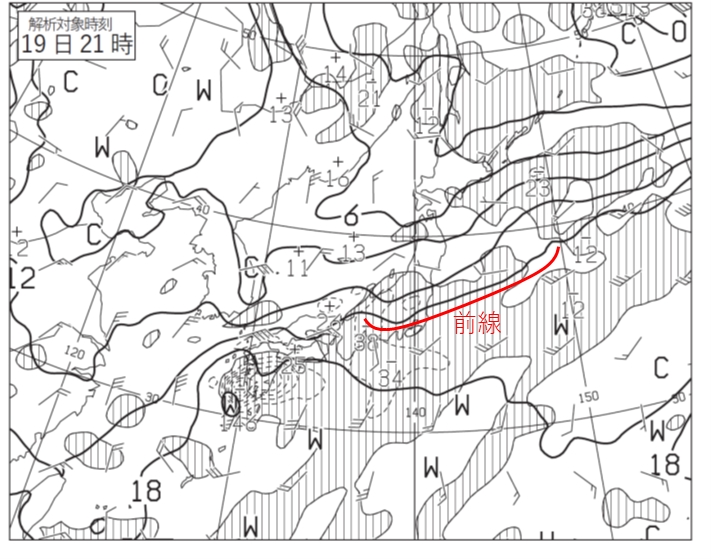

850hPa面の前線は、等温線集中帯の南縁の沿って上の図のようになります。前線はおおよそ東西にのびているため、前線面の傾きは南側が低く北側が高い構造になります。①より、館野の前線面は810hPaであることがわかっています。前線面の傾きの方向から、館野の前線面より低い850hPaの前線面は、南側にあることがわかります。

前線面の高度は館野では850hPaより高く、その高度は南側が低いため。(35字)

③

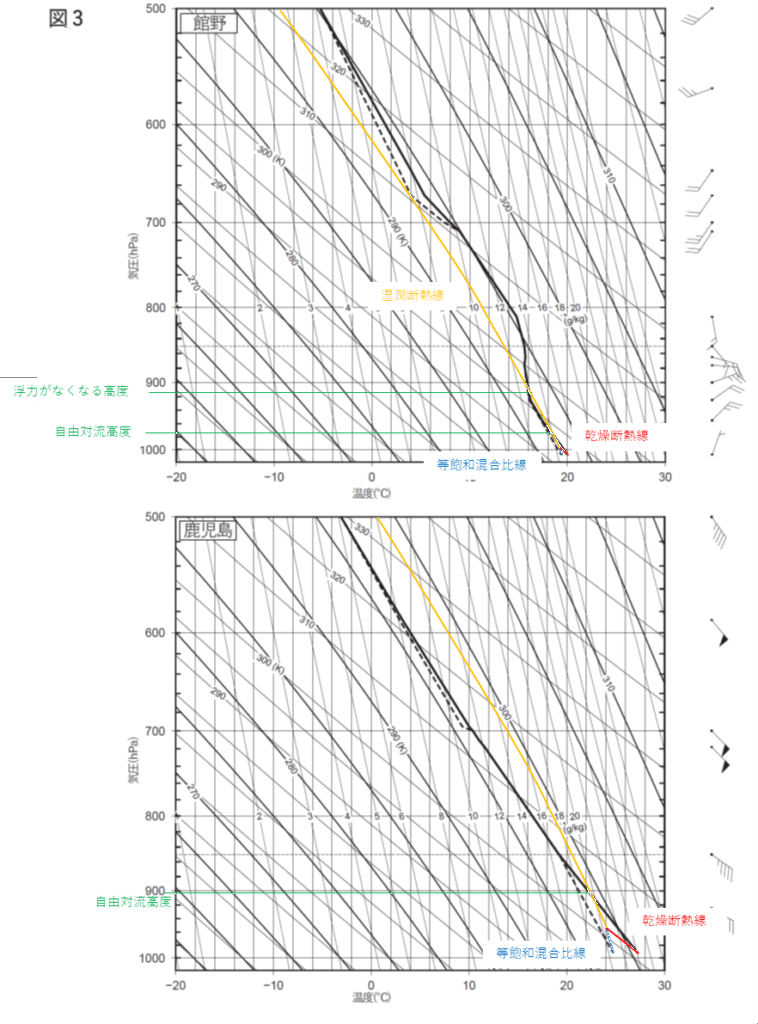

まず、館野についてです。上の図より、地上の空気塊を持ち上げると乾燥断熱線に沿って温度が下がり、地上の露点を通る等飽和混合比線と交わるところで凝結が始まり、それより上層では湿潤断熱線に沿って温度が下がります。

持ち上げるた空気塊は980hPa付近で周囲の空気よりも温度が高くなり、周囲の空気よりも軽く、自然に上昇することになります。920hPa付近で、周囲の空気よりも温度が低くなり、浮力がなくなります。

答えは920hPaとなります。

鹿児島も同様に見ていくと、鹿児島では地上から持ち上げた空気塊は900hPa付近で浮力を得たあとは、少なくとも500hPaまでは、周囲の空気よりも気温が高いままですので、浮力がなくなる高度は500hPaより上となります。