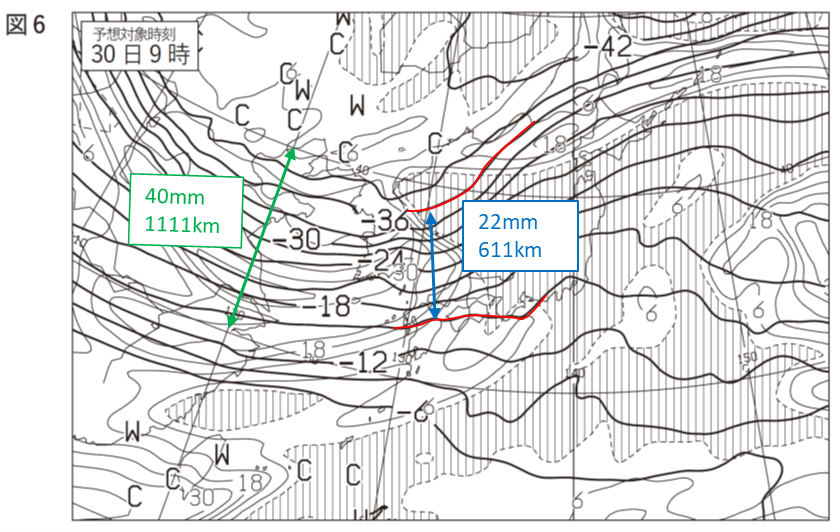

①まず12時間後の-36℃と-15℃の等温線の最も近い部分の距離についてです。

これらの等温線の最短距離は地図上で22mmなので、緯度10°分が1111kmであることを利用して、

1111km×22mm/40mm=611kmとなります。100km刻みでは600kmが正解です。

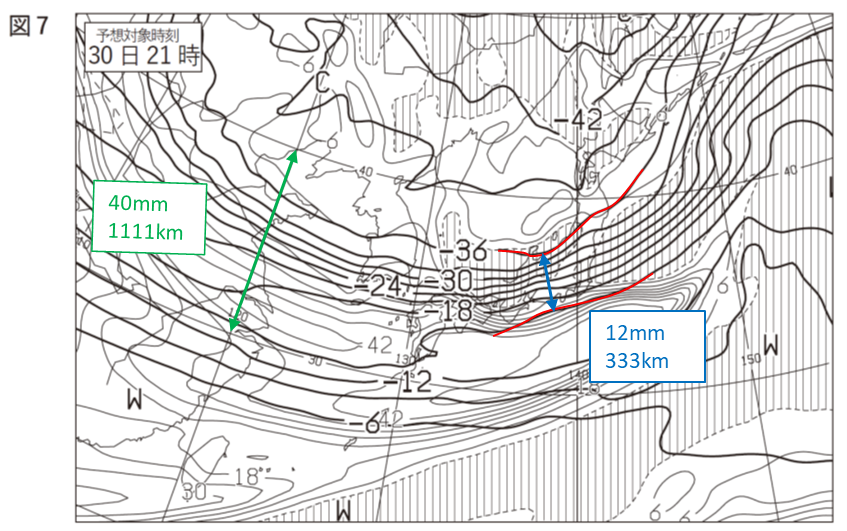

同様に24時間後についても解いていきます。

地図上で12mmなので1111km×12mm/40mm=333kmとなりますので、300kmが正解です。

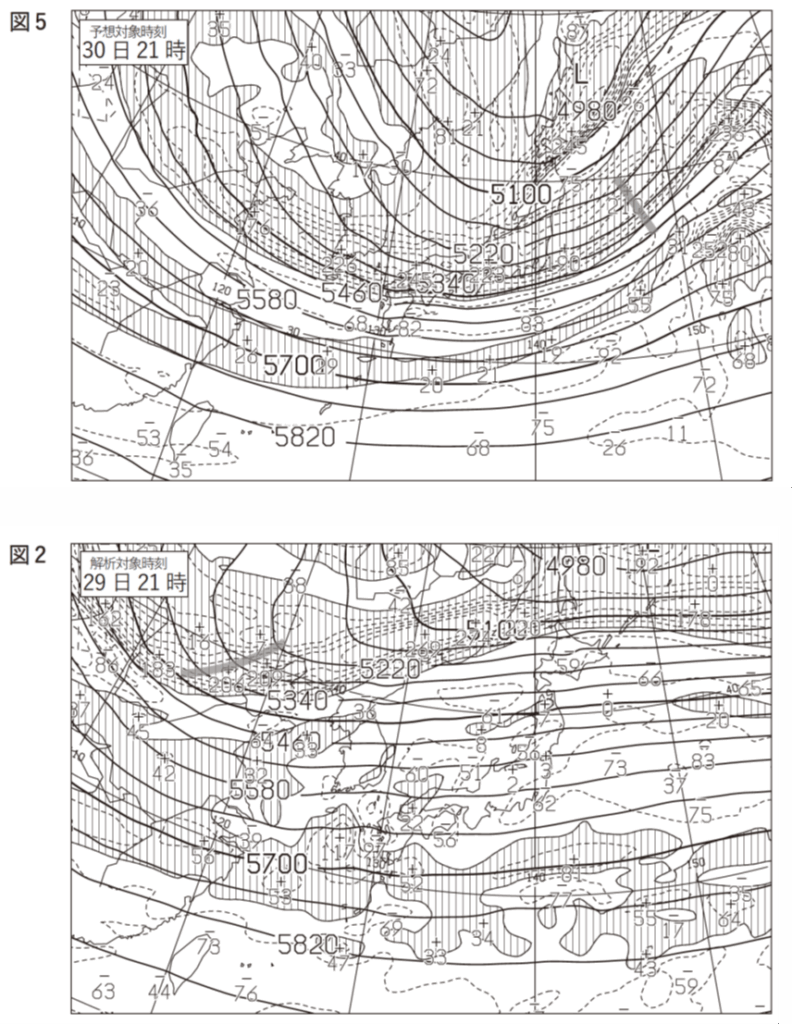

②等温線の間隔が狭くなることについて、じょう乱の発達に結びつけて答えます。一般知識の復習ですが、温度が高いと層厚は大きく、低いと小さくなります。同じ500hPa面でも高度が異なり、温度が高ければ高度が高く、低ければ高度は低くなります。つまり、同じ高度に揃えると、温度が高いほうが気圧が高くなると言えます。(温度が高い場合に500hPaが5000mであるとすると、温度が低い場合は500hPaは5000mより低くなります。逆に5000mを基準に考えると温度が高い場合は、5000mの気圧は500hPaですが、温度が低い場合は500hPaより低くなります。)

よって等温線の間隔が狭くなることによって、気圧の差が大きくなるので、傾圧性の強まりが正解です。

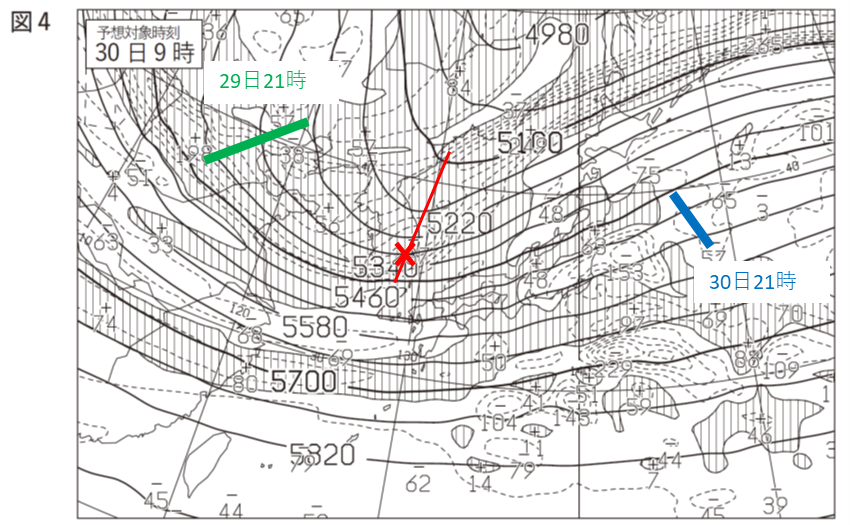

③

30日21時とその24時間前の29日21時のトラフの位置から、30日9時のトラフの位置を求める問題です。

どちらも5280m付近を中心にして伸びているので、その付近の高度で、前後の時間帯の中間ぐらいの経度付近にトラフを解析できないか探します。

東経130°付近に等高度線の屈曲や、正渦度極大点が見られますので、この部分にトラフを解析できます。5280mと交わるのは、☓で示した東経128°となります。