①

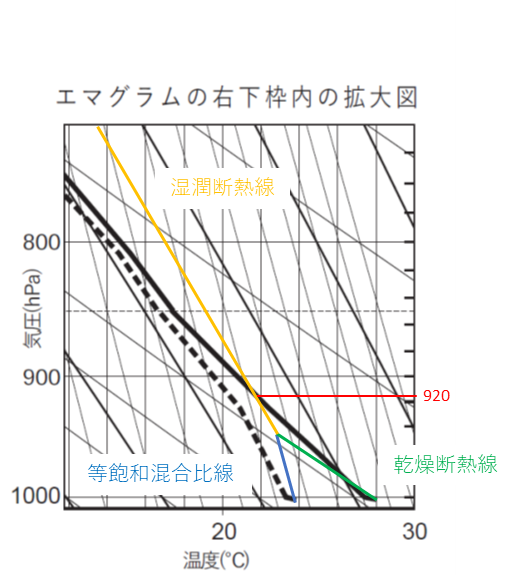

地上の空気塊を持ち上げると、飽和していない空気は乾燥断熱線に沿って温度が低下していきます。露点を通ると飽和混合比線と交わる点で飽和します。この点からは空気塊の水分が凝結しながら湿潤断熱線に沿って温度が低下していくことになります。すると920hPa付近から上層では、空気塊の温度は周囲の気温よりも高くなっていることがわかります。この高度を超えると空気塊のほうが周囲の空気よりも軽くなっているとも言えます。空気塊は周囲の空気よりも軽いので、力を加えなくても上昇していくことになります。つまり、この920hPaが自由対流高度です。

②

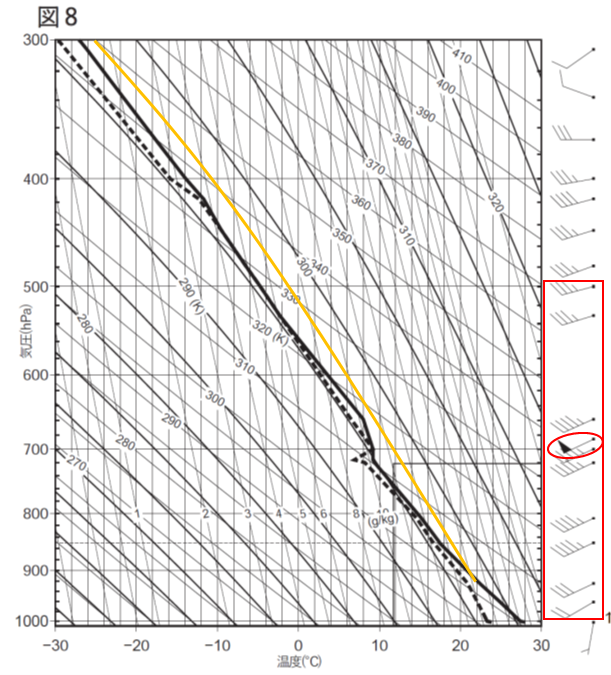

さらに空気塊が上昇していくと、湿潤断熱線に沿ってどんどん温度が下がっていきます。ここで、空気塊の温度が周囲の気温より低くなることがあれば、そこで浮力はなくなり、自由対流は抑制されることになります。このときの高度が対流抑制高度です。しかし、今回は300hPaまで、空気塊の温度のほうが周囲の空気よりも高いままですので、浮力がなくなるのは300hPaより上です。

③950hPaから500hPaの風向と風速の鉛直分布の特徴についてです。上の図の赤い四角のエリアです。風向は一様に西南西です。風速は950hPaでは20ノットでだんだん強くなり、700hPa付近で50ノットです。それより上層ではまた弱くなり、500hPaでは35ノットとなります。これらをまとめると、

全般に西南西の風で、700hPa付近で50ノットと最も強くなっている。(35字)