①

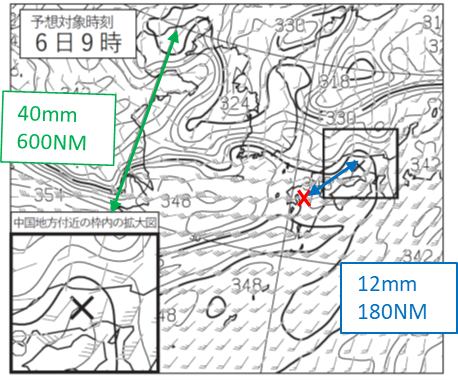

5日9時の☓の位置を6日9時の予想図に落とし込むと、地図上で12mm移動していることがわかります。北緯30°から40°までの600海里が地図上で40mmであるため、実際の距離は

600海里×12mm/40mm=180海里

となります。12時間で180海里移動する速さは

180海里/12h=15ノットとなります。

②

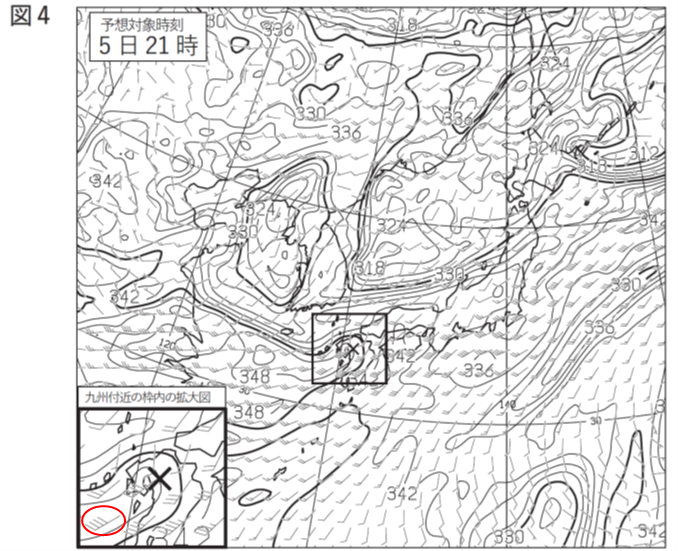

図4の☓印の南西側の空気塊が移動する速さとはすなわち、☓印の南西側の風速です。図4から風速は40ノットと読み取れますので、①の15ノットはこれよりも遅いです。

先端部の移動が遅く、後面の移動が速いと風は収束しています。収束すれば大雨が降りやすい。なんとなく出題者に誘導されているようですが、このような場合は意図を汲み取ってみてください。

③

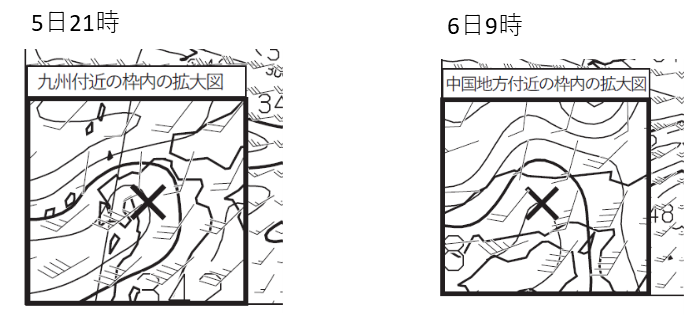

まず、相当温位の分布ですが、どちらも西南西から東北東に伸びるような分布です。

風速は、どちらも南西側で40ノット程度と大きく、高相当温位域の先端付近から15ノット程度に小さくなっているのがわかります。つまり、空気塊が前でつっかえている状況であり、先端部付近で収束していると言えます。

よって解答は、

東北東にのびる高相当温位域の先端付近で風が収束している。(28字)