①

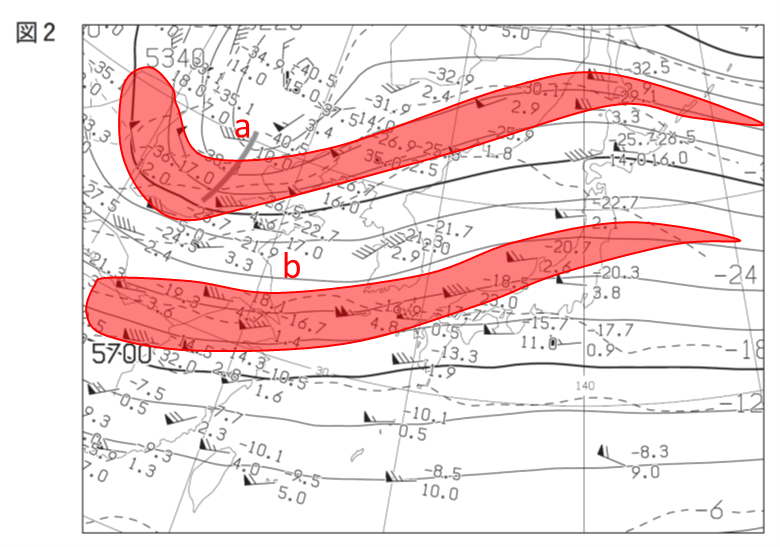

図2から強風帯を解析します。北側の方、つまりaについては、(1)でも触れたように5340m付近です。bについては5580m付近の風速が90ノット以上とその南北よりも風速が大きいため、このあたりが強風帯となります。

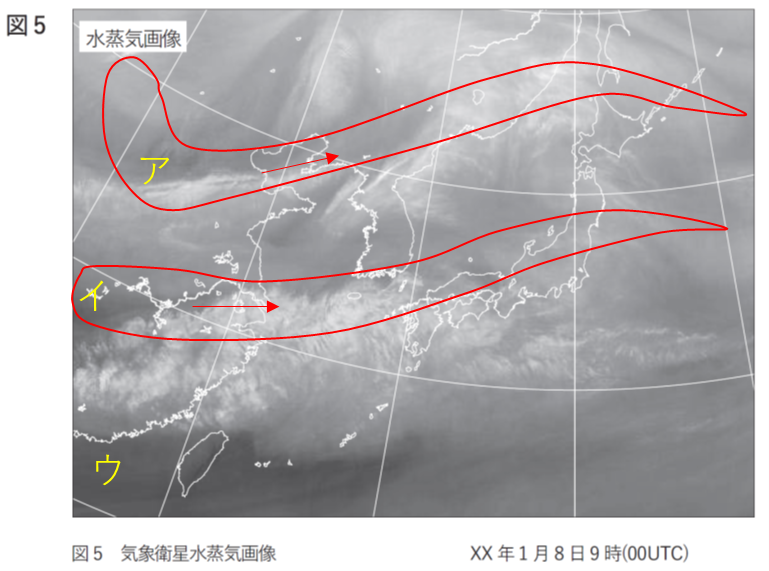

この強風帯を衛星画像に重ね合わせてみますと以下のようになります。

よってaはア、bはイです。

次に、強風軸と東経120°線が交差する場所についてです。強風帯の中心をを上の図の範囲の中心とすると矢印で示したあたりが強風軸です。東経120°と交差するところは、aは37°、bは31°となります。

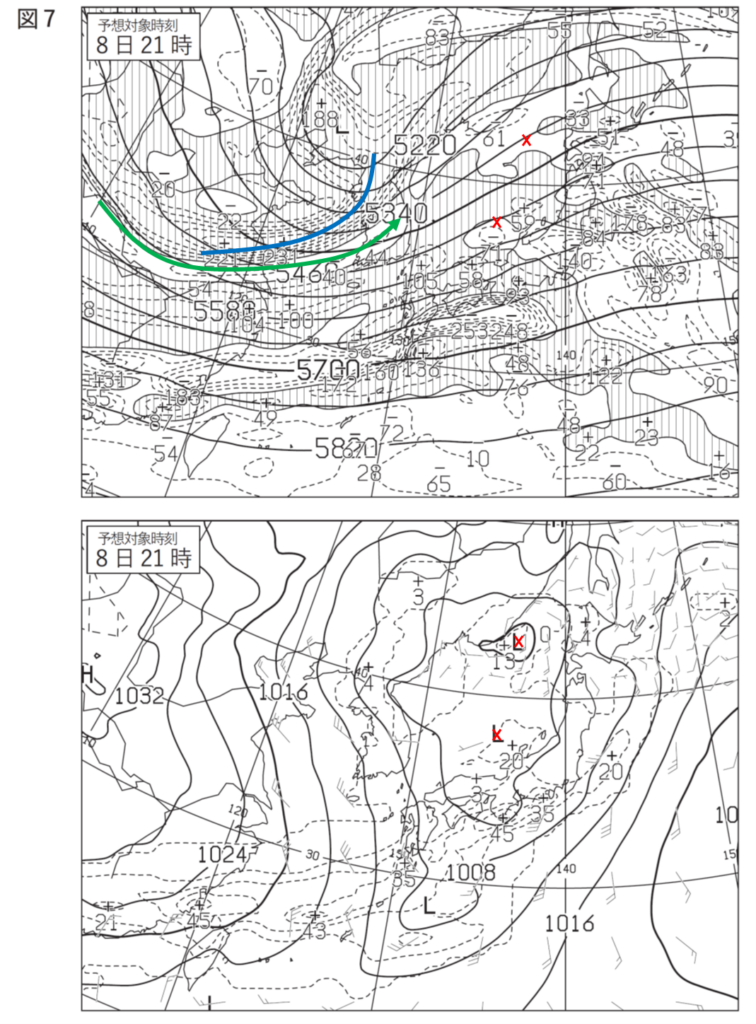

②12時間後から24時間後にかけての低気圧の発達についてなので、12時間後の低気圧とそれに伴うトラフの位置関係について見てみます。

図7上にそれぞれの地上低気圧中心を☓で示しています。また等高度線の曲率が大きいところで正渦度の尾根を通るトラフを青線で解析しています。どちらの低気圧もこのトラフの東側にあり、12時間後以降の低気圧の発達に関わりそうです。このトラフに関連する強風軸はトラフのすぐ南の渦度0ラインを通る緑で示している強風軸です。初期時刻の強風帯の位置よりも少し南側となっていますが、一番北の強風軸なので、これはaの強風帯です。したがって、日本海中部と対馬海峡の低気圧発達に関連する強風帯はどちらもaです。