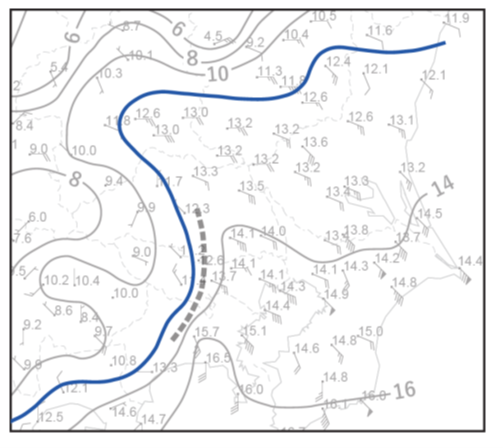

①作図する12℃の等温線は10℃の等温線と14℃の等温線の間を通ることになります。10℃と14℃の等温線の間隔が狭い南西側から作図するとわかりやすいと思います。

また留意点として、この図の場合ですと、12℃の等温線は、12℃より高い観測点と低い観測点の間に作図することになります。このときに、隣接する観測点の差を按分しながら作図してください(12℃に近い点のそばを通る、12℃と差がある点からは距離を離す)。また、今回は該当がないですが、12℃の観測点があれば必ずその点は、12℃の等温線が通ることになります。観測点は矢羽の先端部分です。

これらを踏まえて作図すると以下のようになります。

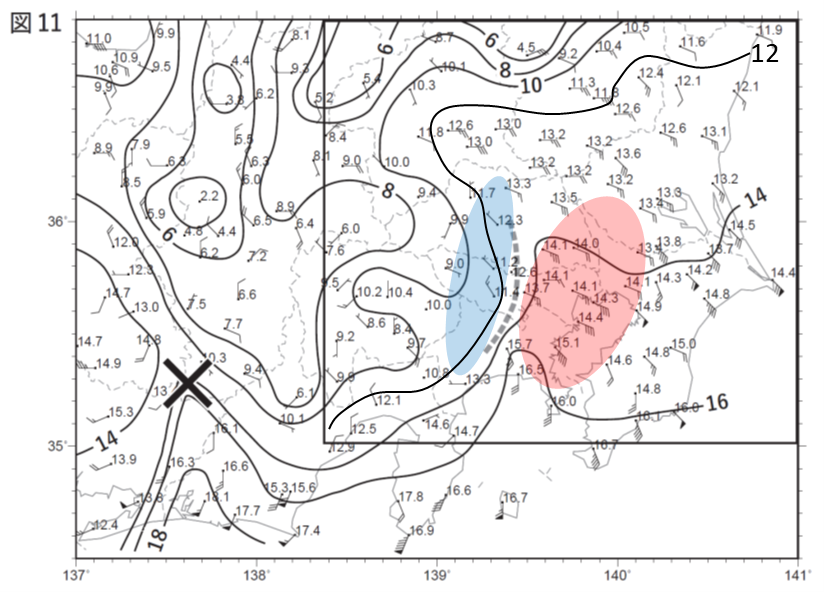

②図11に12℃の等温線を作図したのが下の図です。ここから風と気温の分布の特徴を見ていきます。

求められている字数が多いので、いくつかの要素を述べる必要があります。

まず風ですが、シアーラインの東は東南東の風で、西側のは北西の風となっており、シアーライン付近で収束しています。風速はシアーラインの東側のほうが強いです。これらをまとめると、

風の特徴

シアーラインの東側は東南東のやや強い風、西側は北西の相対的に弱い風で、シアーライン付近では風が収束している。(54字)

続いて気温の特徴です。気温はシアーラインの東側で高く、西側で低いです。これだけでは50字には届きませんので、もっと他の特徴があるのかなと考えます。そこで等温線の分布に注目しますと、シアーライン付近で間隔が狭く、温度傾度が大きいことがわかりますので、これらをまとめると、

気温の特徴

シアーラインの東側は相対的に高温、西側は低温で、シアーライン付近では温度傾度が大きくなっている。(48字)

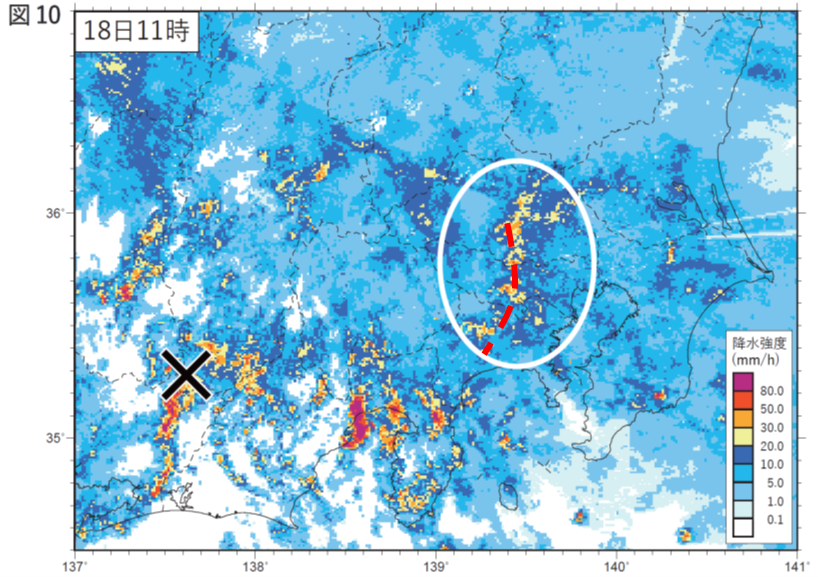

③シアーラインと降水強度の分布についての問題ですが、シアーライン付近で風が収束していますので、そこは上昇流となりますので、シアーライン付近は強い降水強度となるのではないかなと考えます。図10に図11のシアーラインを破線で落とし込むと以下のようになります。

予想どおり、帯状の黄色い領域がシアーライン付近に沿って、分布しているのがわかります。降水強度に言及して述べよとありますので、黄色いエコーの降水強度20mm/hにも含めて解答しますと

シアーラインに沿って帯状(南北)に20mm/h以上の強いエコーが分布している。(35字)