①

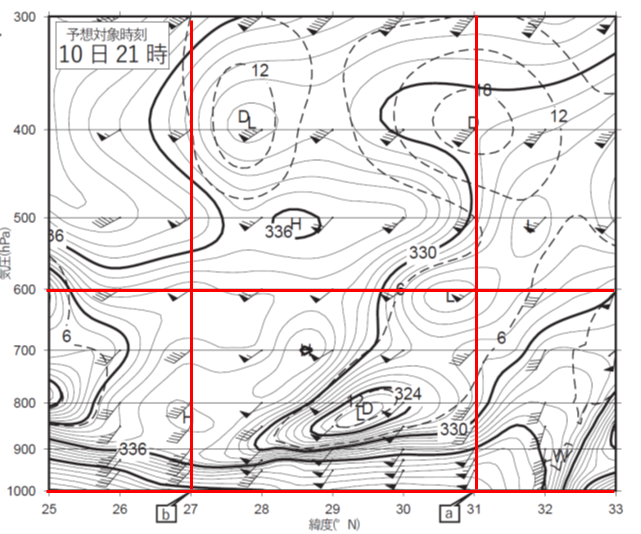

まず地点aですが、950hPaから500hPaにかけての風向の特徴とのことですので、950hPaと500hPaの風向だけを比較するのではなく、950hPaから500hPaまでの間で風向がどのように変化しているかを回答してください。一般的にこのような問われ方では、上層に向かって時計回り(反時計回り)に変化しているというような回答か、〇〇hPaより下層は〇方向の風で、上層は〇方向の風となるというような回答しかできないと思います。もしくは、風向が一定であるというのもあるかもしれません。

この問題に当てはめてみますと、下層から上層に向かって、風向が南南西から南西に時計回りに変化しているのがわかります。暖気移流の特徴です。

上空に向かって時計回りに変化している。(19字)

となります。

続いて地点bです。こちらは地点aの問題と違い、単純に950hPaと500hPaの風速を比較してくださいとの問題です。しかも字数も15字と短いので、

500hPaの風速が大きい。(14字)

となります。問題によっては、風速を示して答えるように条件がついている場合もありますので、問題はよく読むようにしましょう。

②

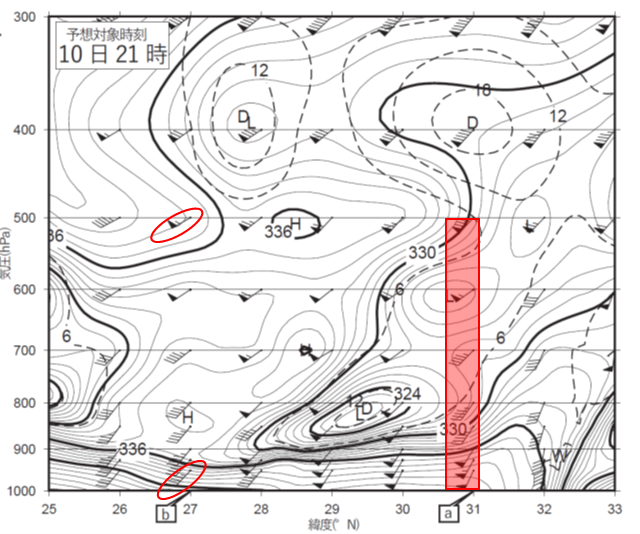

1000hPaと600hPaの相当温位について、読み取ります。赤線がクロスする部分です。

太実線が6Kごと、細実線が1Kごとに引かれていますので、それに留意しながら読み取ります。

まず地点aについてですが、1000hPaでは、336Kの線から5本目なので341K。600hPaでは、付近にLの表記があることから、周囲よりも相当温位が低いことを意識して、330Kの線から5本目で325Kとなります。よって求めるべき相当温位の差は16K。

次に地点bも同様にして、1000hPaでは343K。600hPaでは、333Kとなります。よってこの差は10Kとなります。

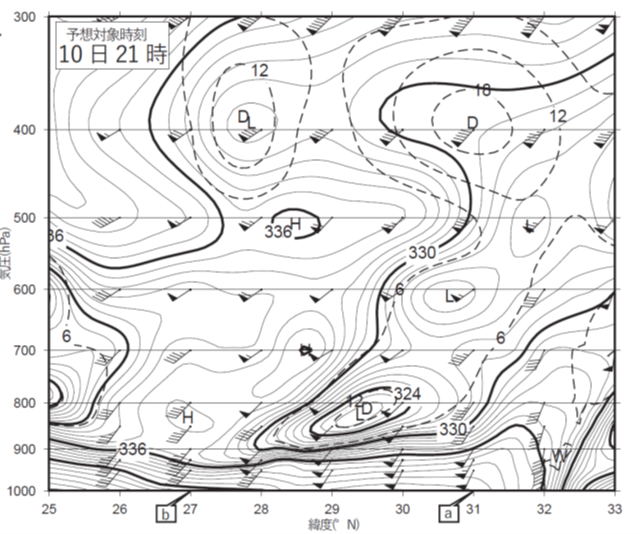

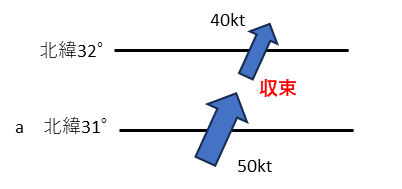

③上昇流の要因といえば風の収束と山地斜面での強制上昇があげられます。今回与えられている条件で言えば風の収束が原因となりそうです。では風の収束とはどのようなものでしょうか?一つは風向のシアーによって、異なる方向から風が吹き付け、収束している場合です。もう一つは風向が一定でも、その先で風速が小さくなる場合です。車の渋滞をイメージしてください。円滑であった車の流れが、どこかでスピードを落とせば、その後ろの車がつまってしまい、渋滞が起きてしまいます。

今回の問題で地点aかbに同じような状況がないか探してみます。

地点aおよびb付近の地上から900hPaでは、風向は一定のようです。しかし、地点a付近については、風速の変化があるようです。南南西の風がa地点では風速50ktですが、その先の北緯32°では40ktと風速が小さくなっています。

まとめますと

地点aの風のほうが北緯32°の風より強く、収束がみられる。(29字)