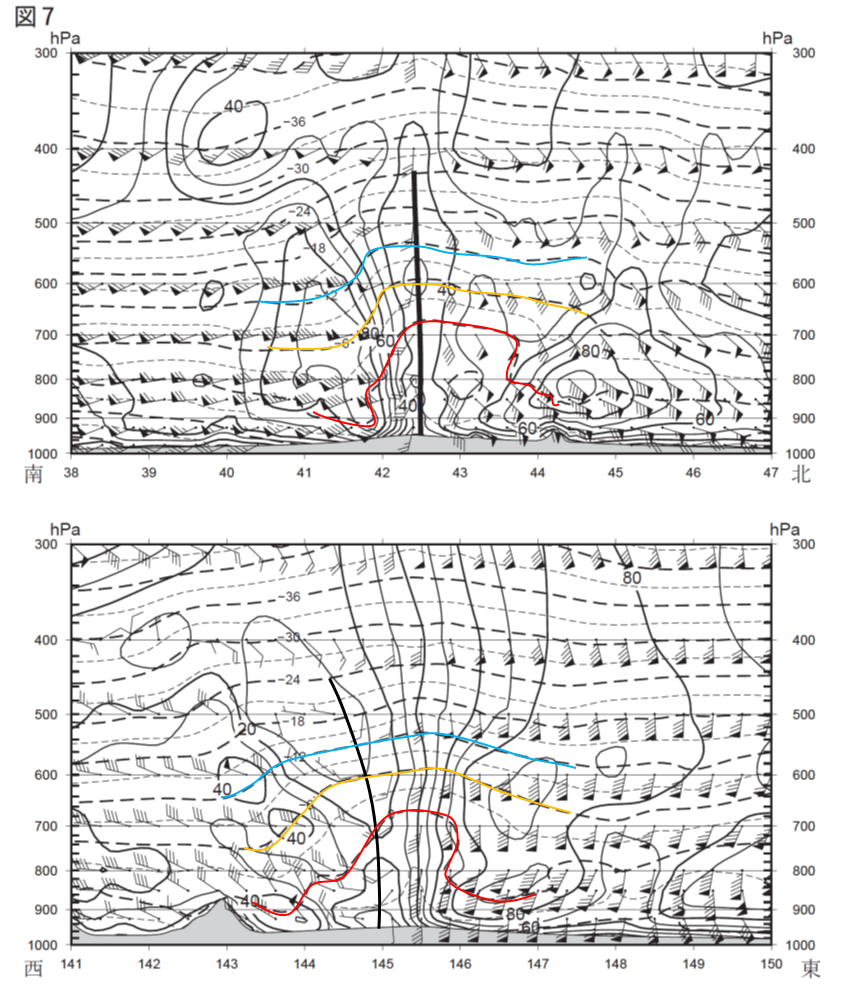

①低気圧性循環では中心の北側で東成分の風、南側で西成分の風となります。図7上の図の地上付近の風に着目すると、同様に北側で東よりの風、南側で西よりの風となっています。ここで青丸で示した部分、北緯42.3°付近の風と北緯42.7°付近で西よりの風と東よりの風の境界となっています。南北方向にみるとここが低気圧性循環の中心であり、0.5°刻みでは北緯42.5°です。

次に東西方向で考えると低気圧性循環は西側で北よりの風、東側で南よりの風なので、同様にして地上付近の北よりの風と南よりの境界を探しますと、青丸で示した部分、東経144.7 °付近の風と東経145.4°付近で北よりの風と南よりの風の境界となっています。東西方向の低気圧性循環の中心は0.5°刻みでは東経145.0°となります。

よって低気圧性循環の中心は北緯42.5°、東経145.0°となります。

また、0.5°刻みで答えるように指示がありますので、東経については145°とせずに145.0°としてください。

②低気圧性循環の中心の北側ということなので、図7上の北緯42.5°以北の範囲で風速が最大になっている矢羽を探します。赤丸で示した北緯44.4°付近の矢羽が一番大きく90ノットとなっています。風向は南東です。高度は矢羽の先端が示している800hPaです。低気圧性循環の中心との距離は緯度で1.9°ほどです。1°あたり約111kmなので、低気圧性循環の中心と風速の最大点の距離を50km刻みで求めると200kmとなります。

③図7下の東西断面の風向の不連続点は、地上では東経145.0°付近であることがわかっており、その上空においても西~西北西の風と南風でシアーラインがあることがわかります。これらの境界を実線で記入し地上から-24℃の等温線までつなぐと上の図の緑実線のようになります。

また、風向の不連続点であるこの緑実線付近では、等風速線を見ると風速の谷となっており、20ノット以下の領域となっています。これを簡潔にまとめると

風向が不連続となる位置で風速が極小になっている。(24字)

④太実線で示された低気圧性循環の中心付近は等温線が上に凸となっており、周囲より温度が高くなっていることがわかります。特に700hPa付近では、南北断面、東西断面ともに、0℃と-6℃の等温線が鉛直方向に近く盛り上がっており、周囲より温度が高い状態が顕著になっていることがわかります。またおおよそ低気圧性循環の中心付近で温度が高いですが、東西断面でみたときに、温度が最も高い部分は低気圧性循環の中心の少し東側にずれていることがわかります。南北断面でみると、低気圧性循環の中心は温度が最も高い部分とほぼ一致しています。

これらをまとめると、

低気圧の中心付近は相対的に高温であり、そのピークは低気圧性循環の中心のすぐ東側にあり、特に高度700hPa付近において顕著である。(63字)