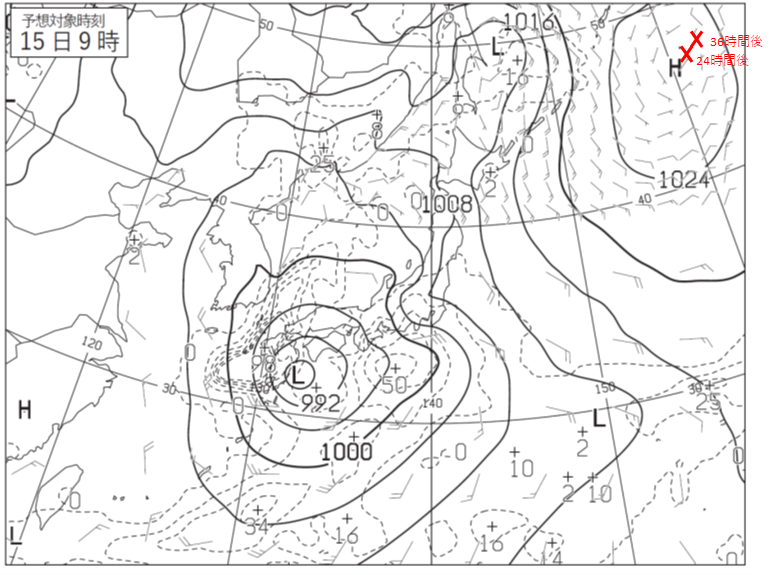

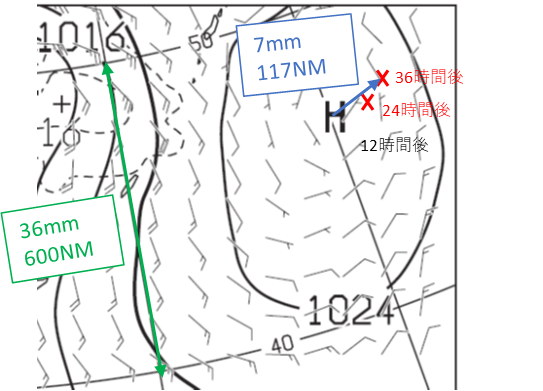

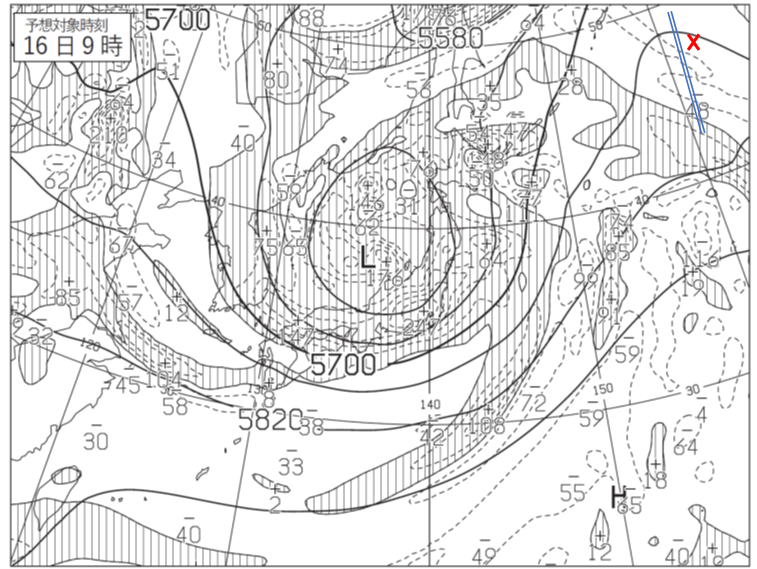

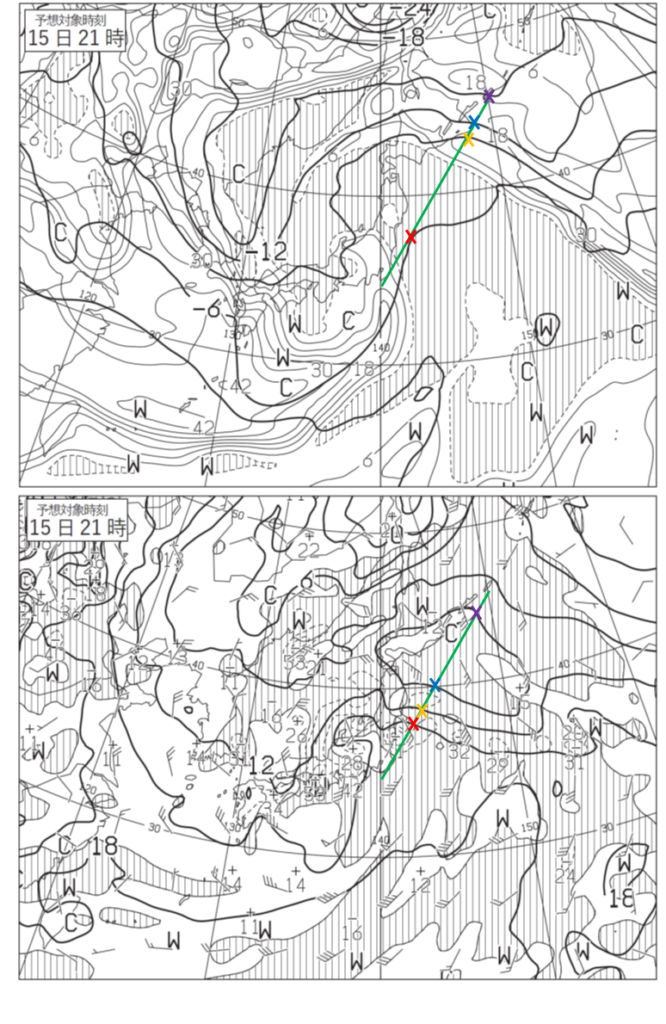

①12時間後の天気図に24時間後と36時間後の高気圧の中心位置を落とし込みました。

12時間後から36時間後の高気圧の移動距離は地図上では7mmです。北緯40°から50°までの600海里の距離が地図上では36mmとなっていますから、実際の高気圧の移動距離は、7mm/36mm×600海里=117海里となります。24時間での移動の速さは117海里÷24時間=4.9ノットとなり、問題文の指示では「ゆっくり」か「ほとんど停滞」が正解になります。

ここで「ゆっくり」は5ノット以下である方向に進んでいるとき、「ほとんど停滞」は5ノット以下で移動しているが、移動方向を明らかにできないときに使います。今回は東北東に進んでいますので、

東北東にゆっくりが正解になります。

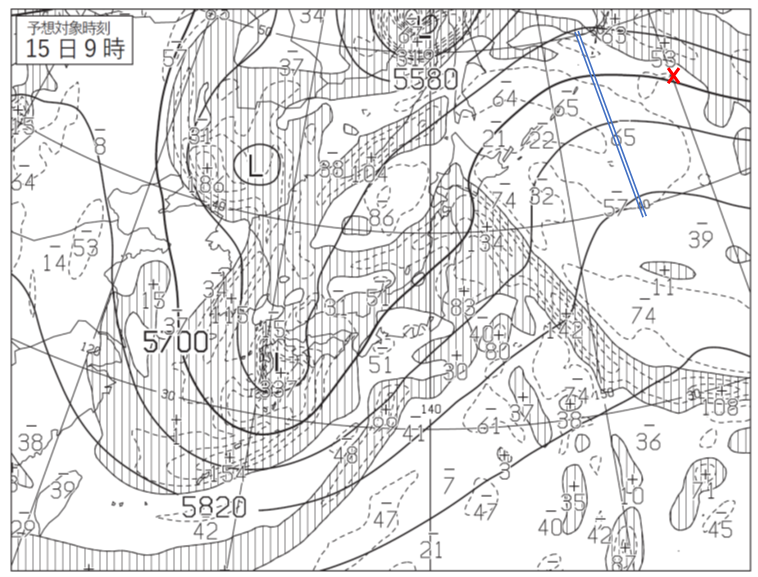

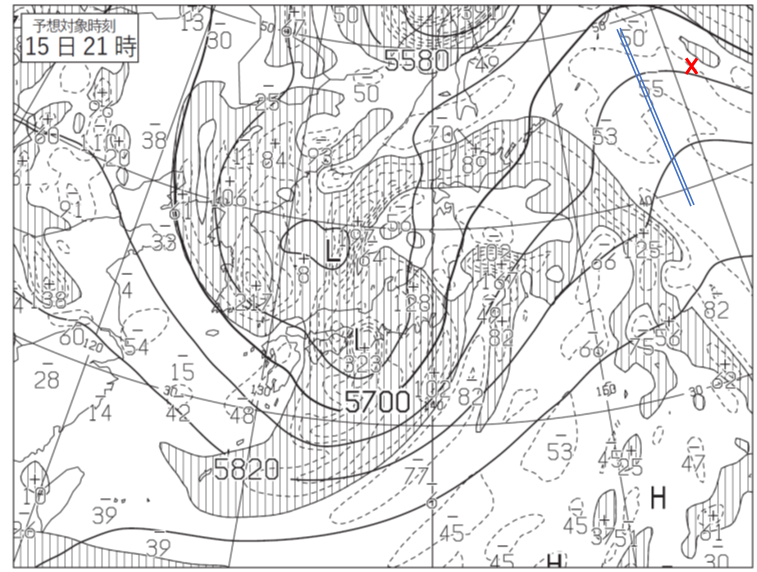

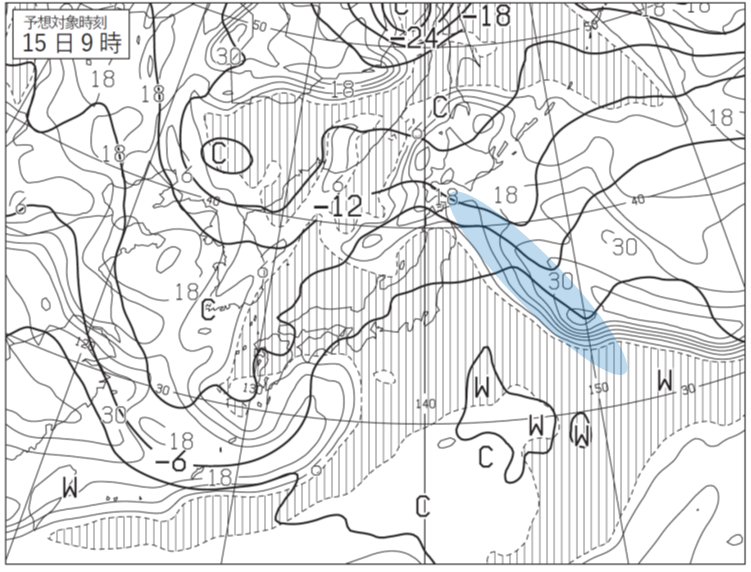

②500hPaに高気圧の地上中心を落とし込みます。

まず12時間後ですが、地上高気圧中心から、経度で6°程度西側にリッジが確認できます。高気圧の軸が地上から上空に向かって西側に傾いていると言えます。

24時間後には、リッジが西側から地上高気圧中心に近づき、距離は4°ぐらいに近づく予想です。

36時間後にはリッジが地上高気圧中心のほぼ真上まで近づく予想です。高気圧の軸は鉛直方向に近づく予想です。この経過をまとめますと

上空に向かって西に傾いており、傾きは次第に小さくなる。(27字)

となります。

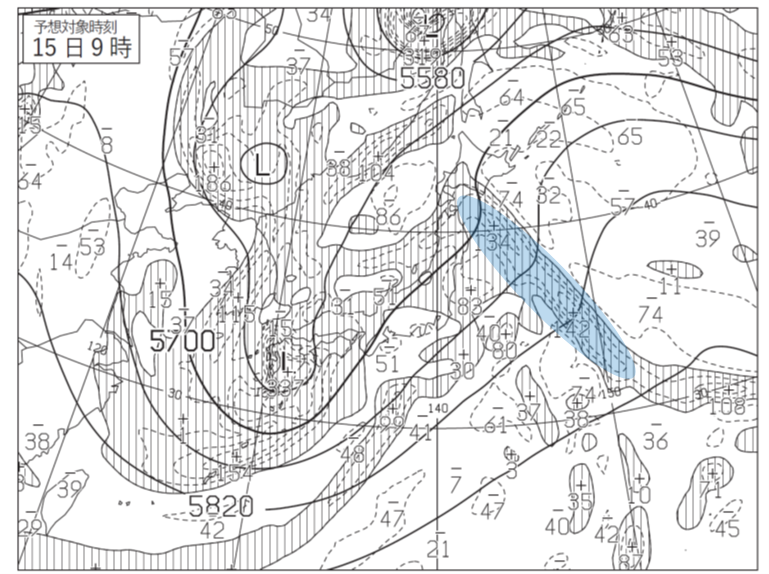

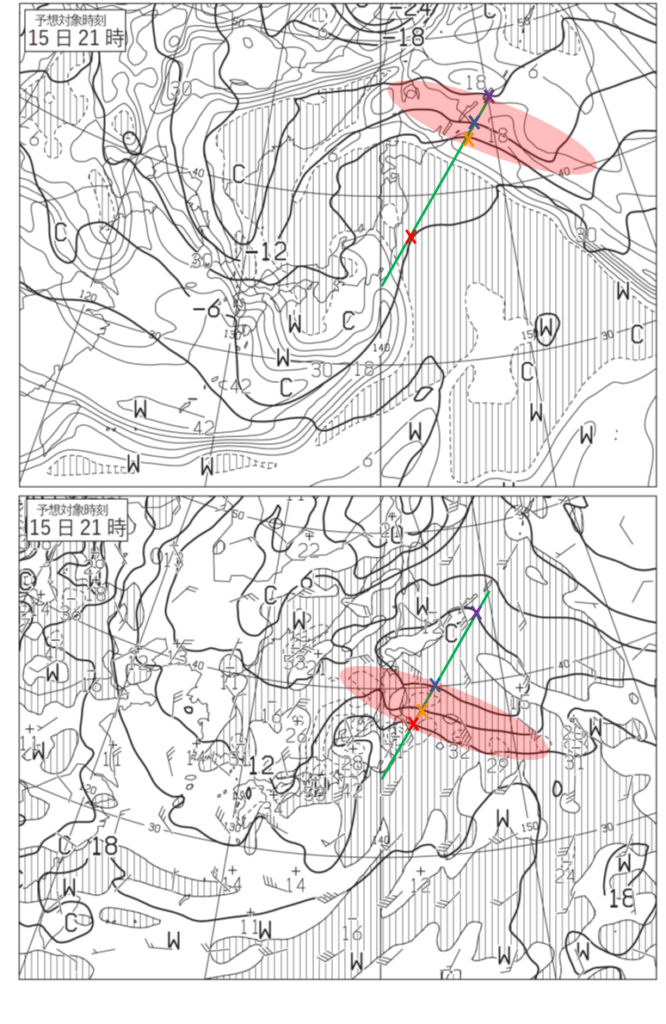

③下の図の青い部分が問題の正渦度領域です。

これの位置を500hPaの気温と、700hPaの湿数の天気図に落とし込みますと下の図のようになります。

まず気温に関してですが、-12℃から-6℃の等温線が正渦度領域付近で、間隔が狭くなっており、そのすぐ東側では、下に凸となり、温度場の谷ができていることがわかります。正渦度領域の南西側では九州付近の低気圧による南よりの暖湿流の影響で気温が高くなり、北東側では高気圧性循環による北よりの風の影響で、気温が低くなり、正渦度領域付近で温度傾度が大きくなってるのだと考えられます。

湿数についてですが、こちらも正渦度領域の南西では、暖湿流の影響で湿数が小さく湿潤です。

まとめますと

気温場の谷のすぐ西で、温度と湿数の傾度が大きく、その南西側には湿潤域が広がる。(39字)

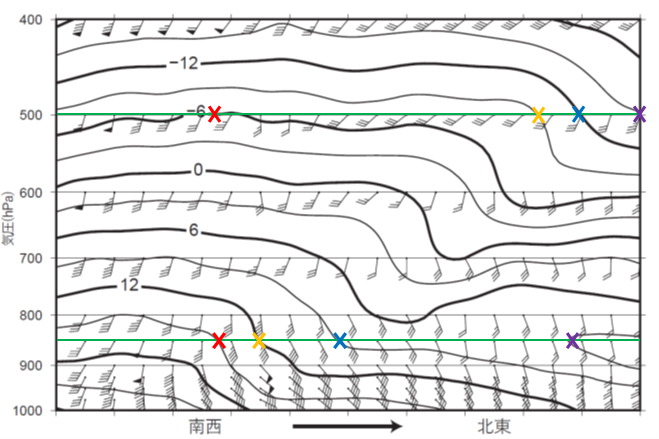

④

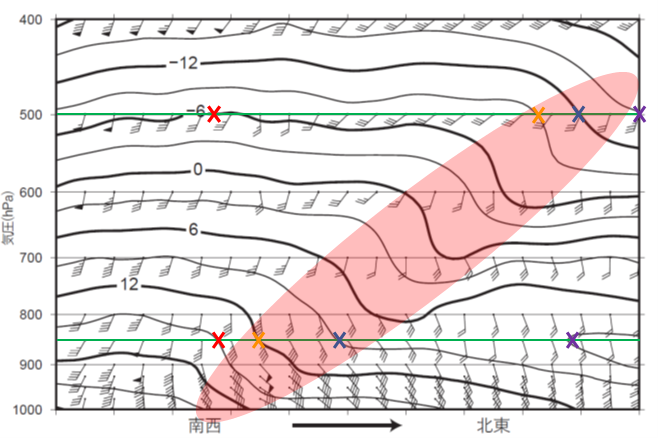

図12において、500hPaと850hPaにおいて等温線と交わる位置についてマーキングしました。

選択肢のそれぞれの時間帯において等温線と断面の位置が交わる部分についてマーキングすると24時間後の北緯35°東経140°から北緯45°東経150°において、図12と同じ間隔でマークした部分が並ぶのがわかります。

よって正解はbです。

⑤問題の正渦度領域に対応している、上図の赤で示した部分では等温線の間隔が水平方向に狭くなっている領域です。この領域は立体的にみると北東へ向かって高度が高くなるような傾きとなっています。またこの付近では風向は上層に向かって時計回りとなっており、暖気移流であることがわかります。以上のことから、これは温暖前線の特徴です。