①強風軸の解析問題です。

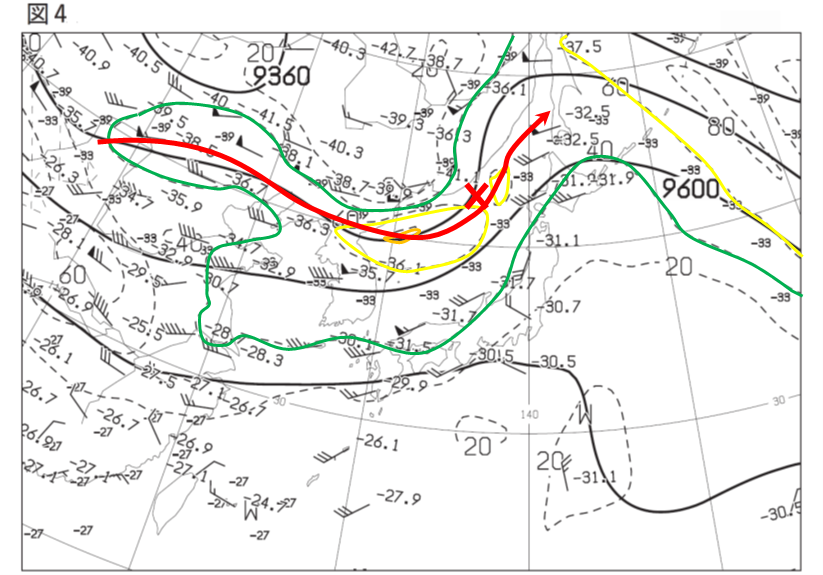

図4の等風速線の尾根を繋いでいくと、上の図のような強風軸が描けます。

300hPa天気図の等高度線は120mごとに書かれていますので、強風軸は9480mの等高度線に一番近いことになります。

また、☓で示した地上低気圧中心の位置のほぼ真上に強風軸が位置していることがわかりますので、

地上低気圧と強風軸の位置関係は、

強風軸は地上の低気圧中心のほぼ真上を通っている。(24字)

となります。

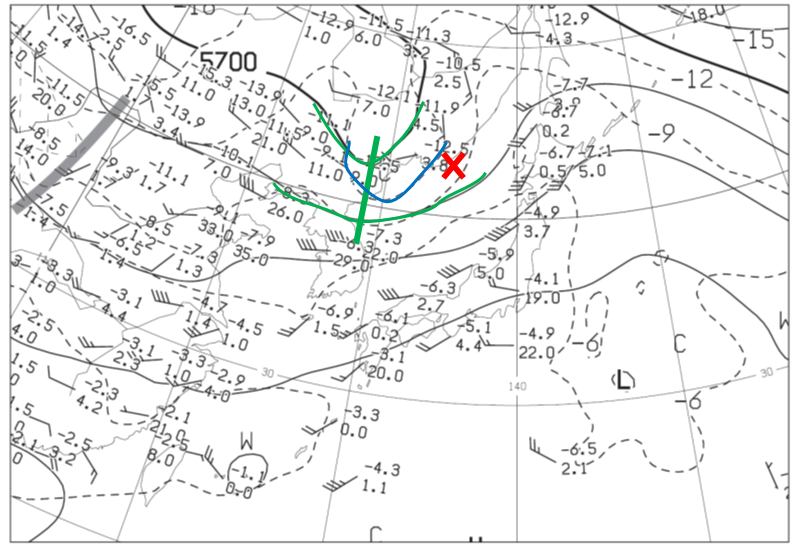

②トラフは等高度線の谷を結ぶことで解析できます。

5700mの等高度線の谷の先端から5760mの等高度線の緩やかな曲線に、経線と平行に南北にトラフ作図すると上図のようになります。よって東経129°にトラフが確認できます。

次に等高度線と等温線に注目して、低気圧が発達するかを答えよとのことです。先ほど等高度線からトラフを解析したので、トラフと等温線に着目します。低気圧の中心からみてトラフが西側にあるため、発達するように思えます。

しかし、トラフに対して、青で示した温度場の谷が先行しており、寒気がトラフの東側に位置しています。低気圧の発達のためには、西側の寒気が南下、東側の暖気が上昇することが必要ですので、この低気圧は発達の可能性は低くなっています。

まとめますと

寒気がトラフに先行し、トラフの西側に寒気が無いため、発達する可能性は低い。(37字)

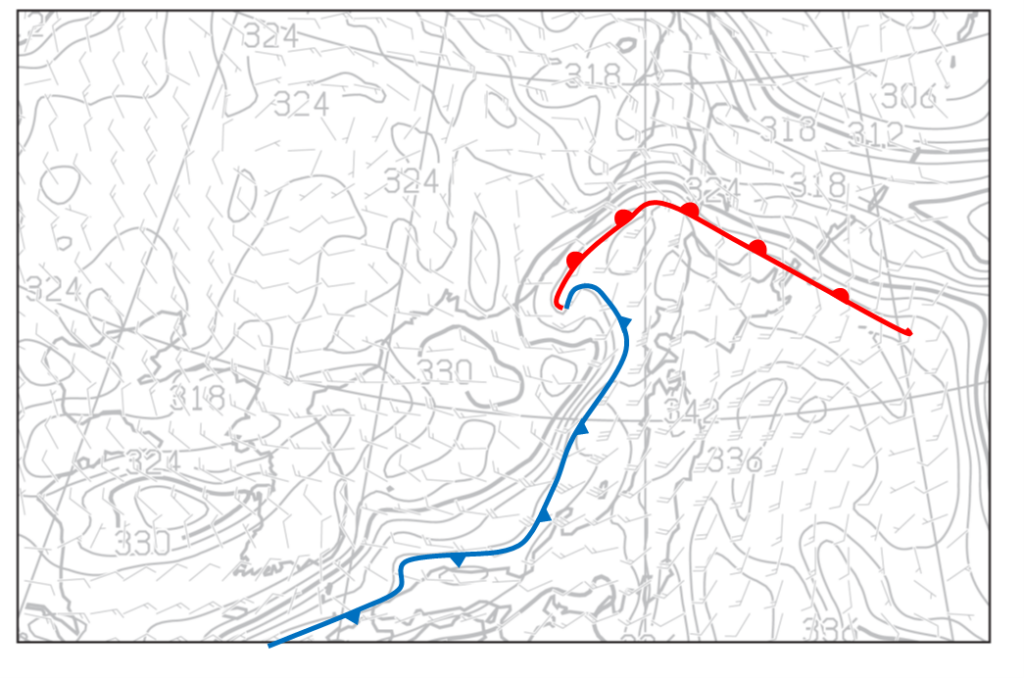

③温暖前線と寒冷前線を記載するように求められていることや、①で強風軸が低気圧中心の真上にあったことから、今回の前線は閉塞していないようです。

等相当温位線集中帯の南縁に沿って、また今回は、寒冷前線の西側のでは西よりの風、東側では南西の風になっているところが多いので、それを考慮しながら調整して作図すると以下のようになります。

なお、温暖前線については、等相当温位線の間隔が開き始める、東経150°付近まで描画しました。