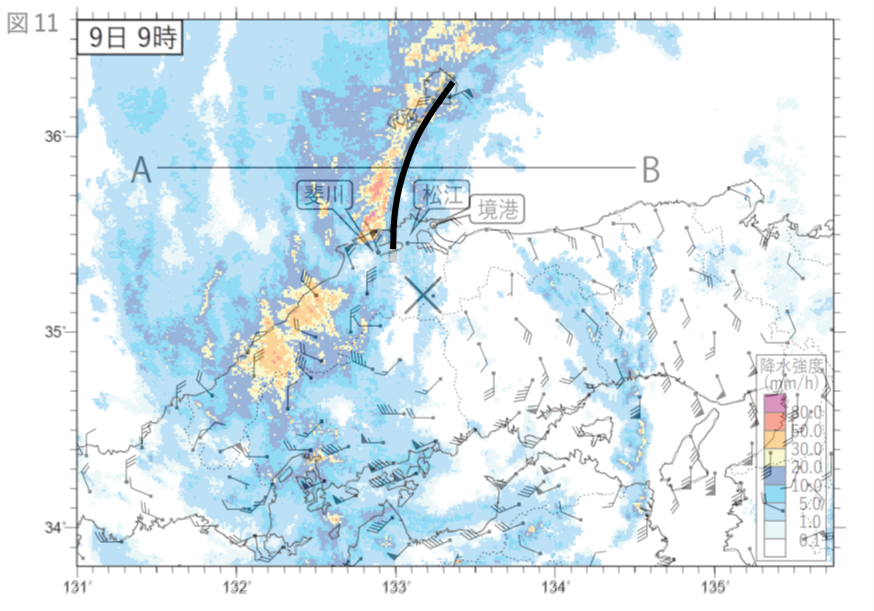

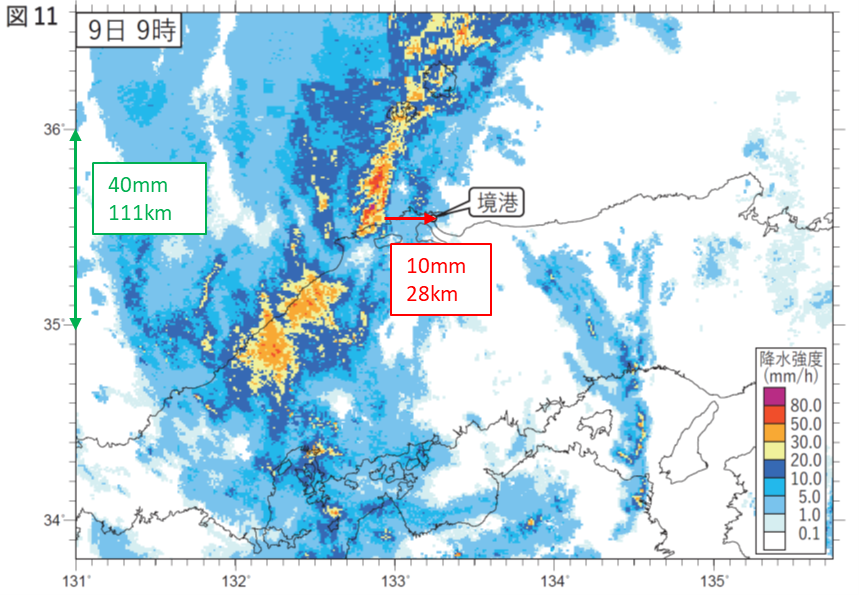

①図11と図12を重ね合わせ、シアーラインと降水のエコーの位置関係を見ていきます。

降水強度20mm/h以上の黄色やオレンジの領域は、シアーラインの西側に沿って分布しているのがわかりますのでこれを解答します。

シアーラインに沿ってその西側に降水強度2 0 m m / h 以上のエコーが分布している。(29字)

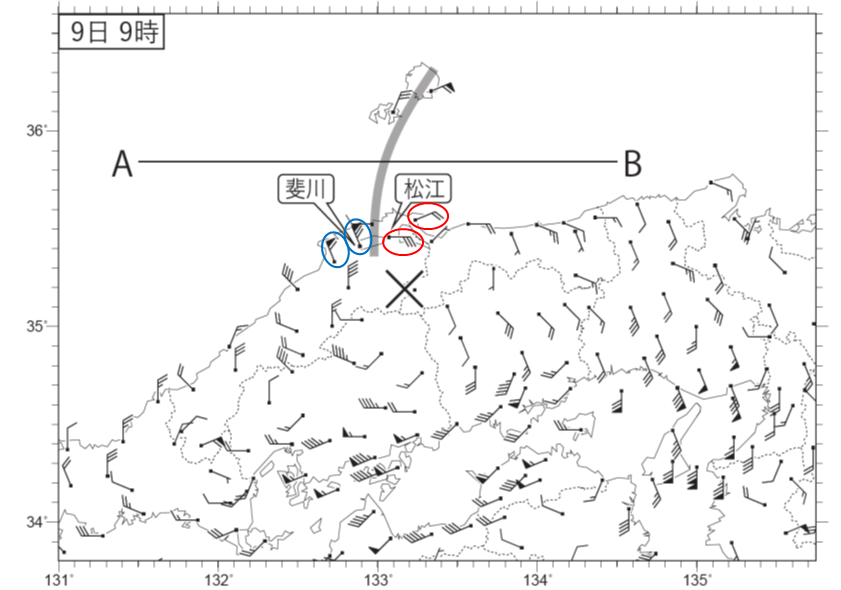

②まず、シアーラインと地上風の分布の特徴についてです。この手の問題は非常によく出題されますが、基本的に、「シアーラインの〇〇側は、〇〇の風で、〇〇側は、〇〇の風となっており、シアーライン付近で収束している。」というような解答になります。

今回のケースにおいては、シアーラインの東側では東の風で、西側では北よりの風ですので、これをまとめると

シアーラインの東側は東よりの風、西側は北よりの風で、シアーライン付近で風が収束している。(44字)

なお、シアーラインの西側のほうが風速が大きいなどと、風速への言及も間違いではないと思われますが、字数の関係から言及されていません。

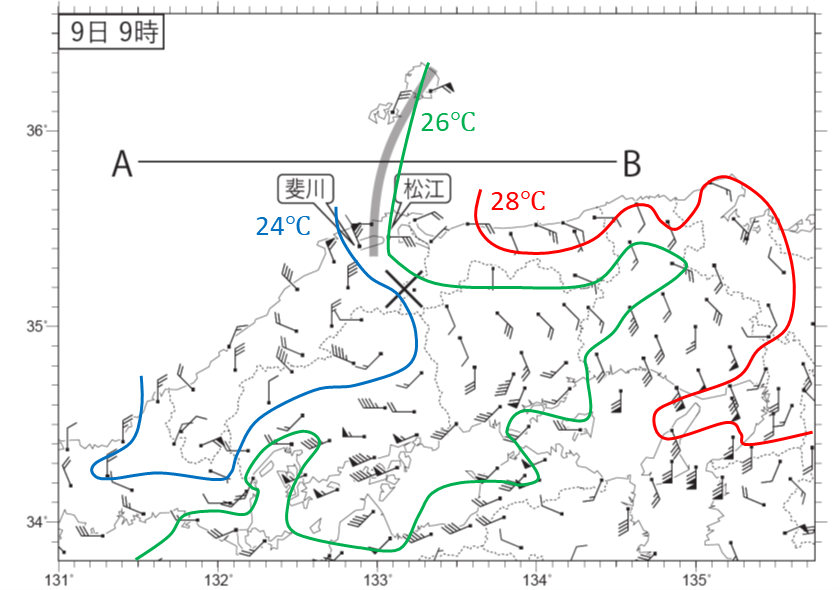

次に地上気温の関係です。気温とシアーラインの関係も、「シアーラインの〇〇側で気温が高く、〇〇側で気温が低い(、シアーライン付近で温度傾度が大きい)。」というような解答になることが多いです。

(1)より26℃の等温線を作図しましたので、それを反映した等温線をシアーライン付近に重ね合わせます。

シアーラインのある山陰沿岸部では、西側に東側に向かって24℃の等温線から28℃の等温線の間隔が狭く集中しています。この状況をまとめると、

シアーラインの東側は西側に比べて気温が高く、シアーライン付近で温度傾度が大きい。(40字)

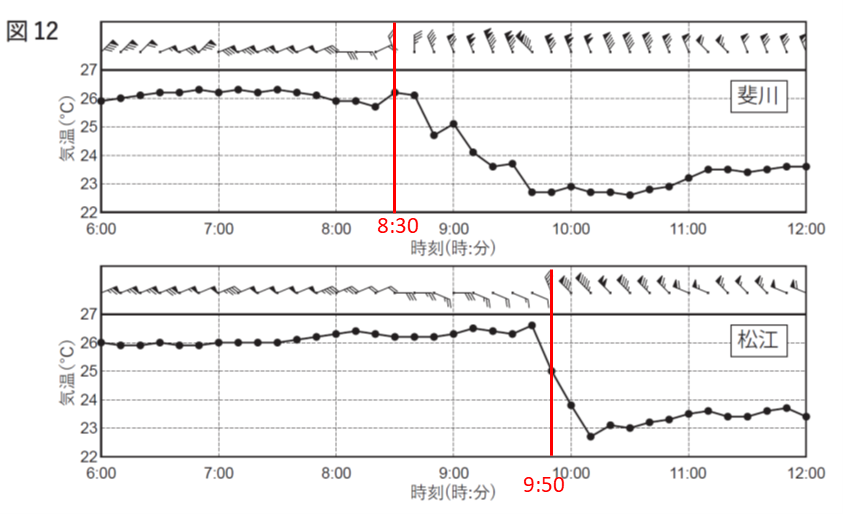

③

シアーラインの東側は東よりの風、西側は北よりの風であることがわかっているので、シアーラインが通過すると、東よりの風から北よりの風となると推測できます。斐川では、8時30分に東よりの風が北よりの風に変わり、松江では9時50分に同様の変化をしていますので、斐川と松江のシアーラインの通過時刻はそれぞれ、8時30分と9時50分です。

東に進む移動の速さについてです。斐川と松江の東西方向の距離は、15kmであると指定されています。この15kmを8時30分から9時50分の1時間20分かけて移動しています。1時間20分は1.33時間なので、移動の速さは15km/1.33h=11.3km/hとなり、整数で答えると11km/hとなります。

④

9日9時のエコーの20mm以上の領域と境港との地図上の距離は10mmです。緯度1°分の111kmが40mmで表されているので、強雨域と境港の実際の距離は、111km×10mm/40mm=28kmとなります。シアーラインとエコーは位置関係を変えないので、エコーの移動の速さを、シアーラインの移動の速さとすると、③より、11km/hとなりますので、強雨域が境港に達するまでにかかる時間は、

28km/11km/h=2.55時間となります。30分刻みでは2時間30分後に到達することになるので、11時30分ということになります。