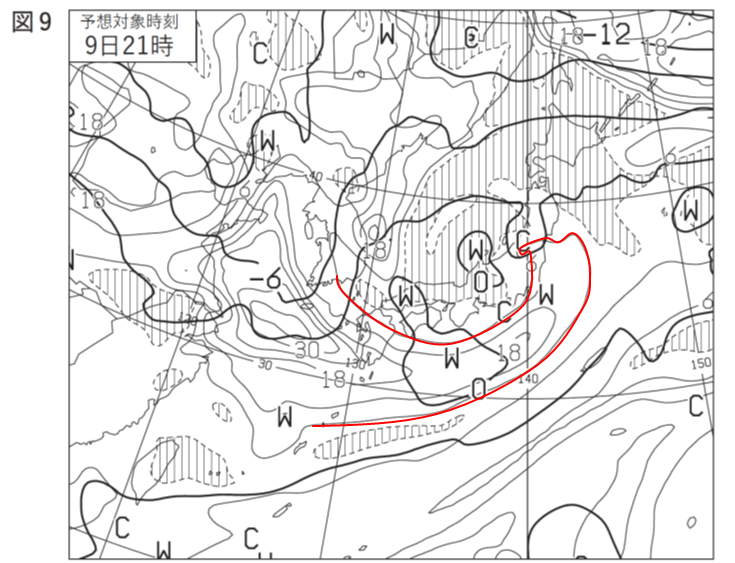

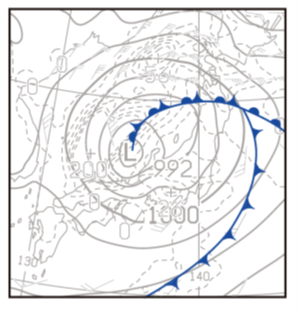

①まず、問題文の湿数6℃以上の領域について明らかにします。図9の湿数6℃の線を確認すると、この領域は、下記のくさび形に入り込んだ領域です。

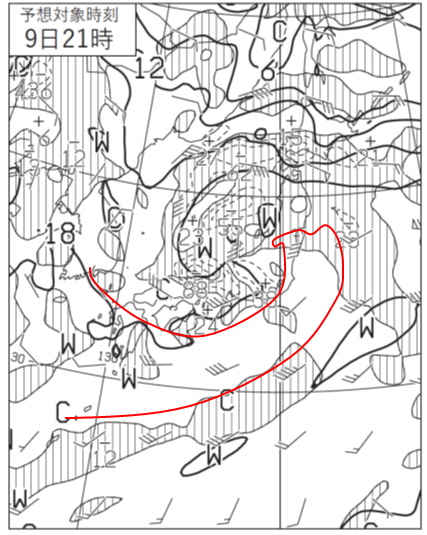

まず700hPa鉛直流との対応関係についてです。この領域を700hPaの鉛直流の予想図と重ね合わせると下の図のようになります。

湿数6℃以上の領域は、網掛けがない、下降流の領域とおおよそ一致していますので、700hPa鉛直流との対応は、下降流域が正解です。

次に850hPa相当温位との関係です。

東北地方の西側と東側の海上にそれぞれ354と書かれた高相当温位域がありますが、湿数6℃の領域はそのあいだにくさび形に入り込み、相当温位の谷(相当温位の低い領域)となっています。もっと言えば九州の南側の低相当温位域が西風によって移流する領域でもあります。よって、850hPa相当温位との対応関係は、

相対的な低相当温位域(低相当温位の移流域)

そもそも湿数が大きいということは、乾燥しているということであり、相当温位が低くなることも推測できます。

②それぞれの語句が示すものについて説明します。温暖コンベヤーベルトは、温暖前線に向かって低緯度から高緯度に吹く暖気の流れです。寒冷コンベヤーベルトは、温暖前線の北側を温暖前線とほぼ平行に吹く寒気の流れです。温暖前線では、温暖コンベヤーベルトが、寒冷コンベヤーベルトの上を滑昇する構造となっています。

乾燥貫入は、温帯低気圧の寒冷前線のおおよそ北西側から下降流によって流れ込む乾燥空気です。温帯低気圧化している台風の後面から流れ込む乾燥空気なので、ウの乾燥貫入が正解です。

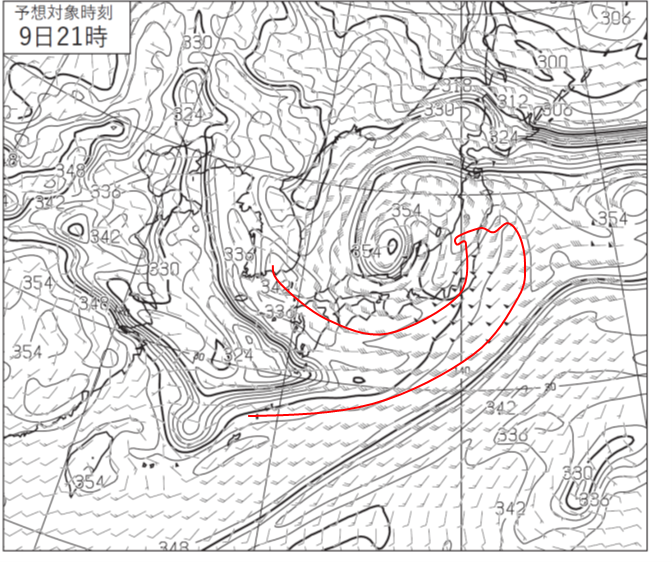

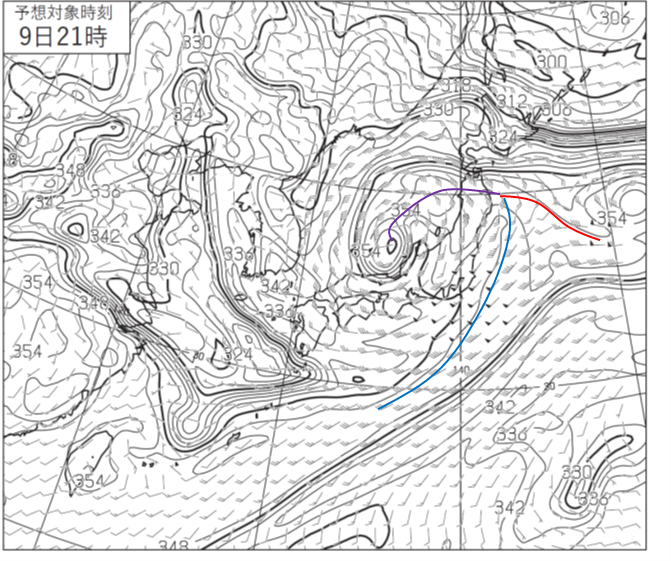

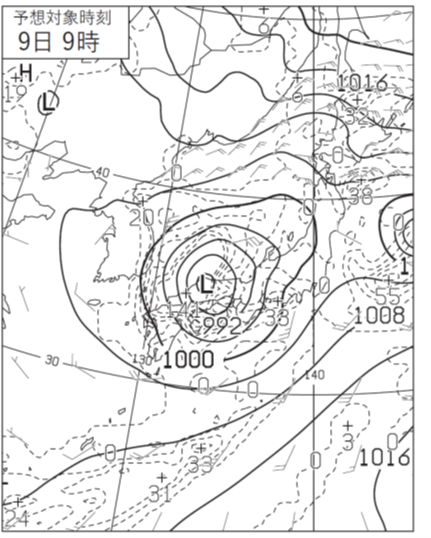

③850hPaの相当温位図をもとに前線を解析します。

温暖前線は風速のシアーと等相当温位線集中帯の南縁を通すようにして、寒冷前線についても等相当温位線集中帯の南縁に沿って書きます。

これらは東北沖で交わりますので、ここを閉塞点として、低気圧中心まで閉塞前線として書きますと以下のようになります。

気圧の谷を通すように補正すると下記のようになります。

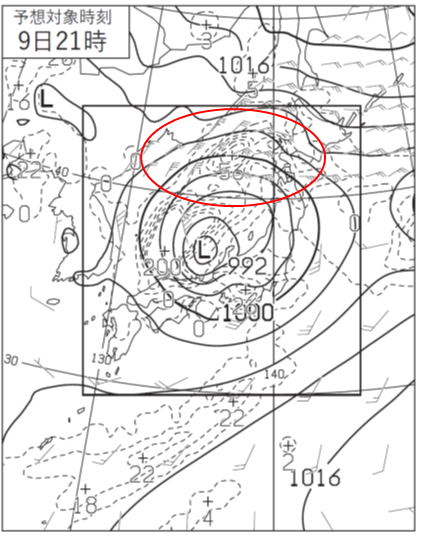

④12時間後と24時間後の低気圧の付近の強風の範囲を比較します。

強風と言えば、一般的に風速15m/s以上で、30ノット程度以上です。24時間後は12時間後と比べて、低気圧の北側の強風の範囲が広くなっています。また、その原因となる気圧の分布ですが、風速を強める気圧分布の変化は、気圧傾度が大きくなる変化ということになります。予想図からも低気圧の北側の等圧線の間隔が狭くなっており、気圧傾度が急になっていることがわかります。よって、

閉塞前線の北側で気圧傾度が急になり、地上低気圧の中心の北東側に強風の範囲が広がる。(41字)

閉塞前線の北側でという解答を出すのはなかなか難しいと思います。