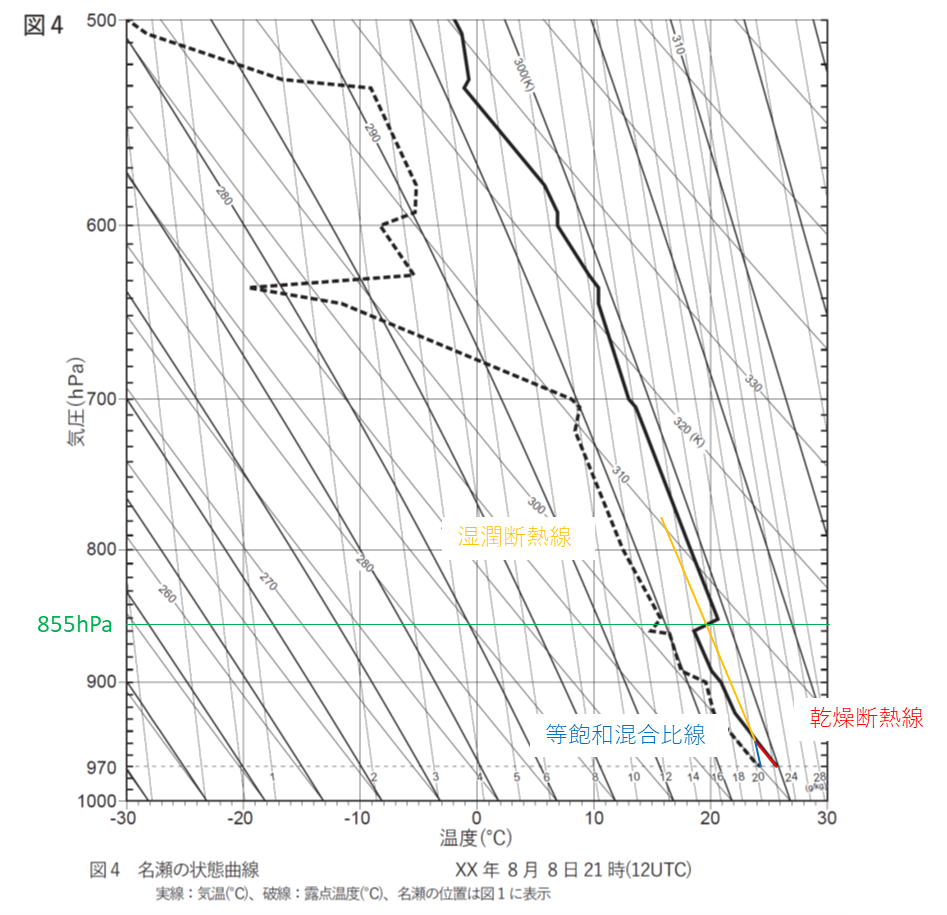

970hPaの空気塊を持ち上げると、乾燥断熱線にそって気温が低下します。露点温度をとおる等飽和混合比線と交わるところで、空気塊は凝結し、湿潤断熱線に沿って気温が低下します。このとき950hPa付近から上層では、周囲の温度よりも持ち上げた空気塊のほうが温度が高く軽いので、浮力を得て上昇します。しかし、855hPa付近で、持ち上げた空気塊よりも周囲の気温のほうが高くなり、浮力を得られなくなります。よって、浮力を得られなくなる高度は850hPaもしくは860hPaとなります。

このときにできる雲は何でしょうか?950hPa付近から凝結し、850hPa付近で浮力を得られなくなるので、雲底、雲頂ともに低層の雲となりますので、積雲、層雲、層積雲のいずれかです。積乱雲も低層雲ですが、雲頂高度は高層に達するので、積乱雲ではありません。

(2)より、成層状態は、条件付き不安定でしたので、対流が起こりやすい状況であることから、対流性の雲である積雲が正解です。層積雲も層状性ですが、積雲と似た対流性の要素を持つので別解となっています。