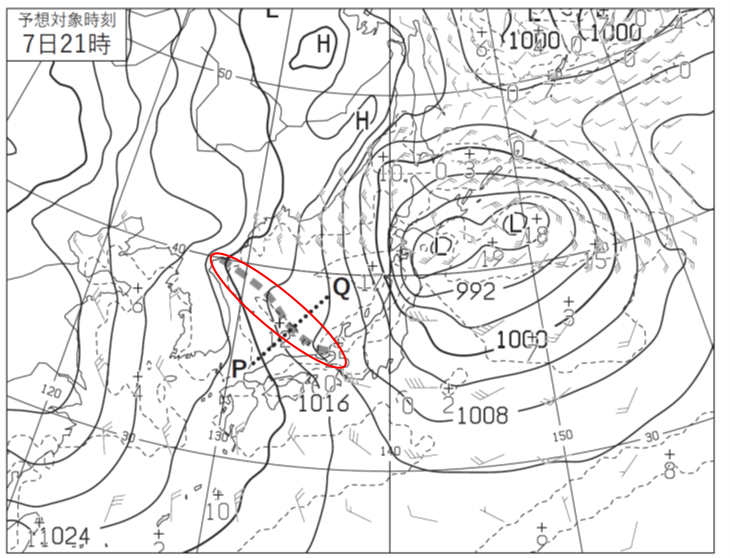

①

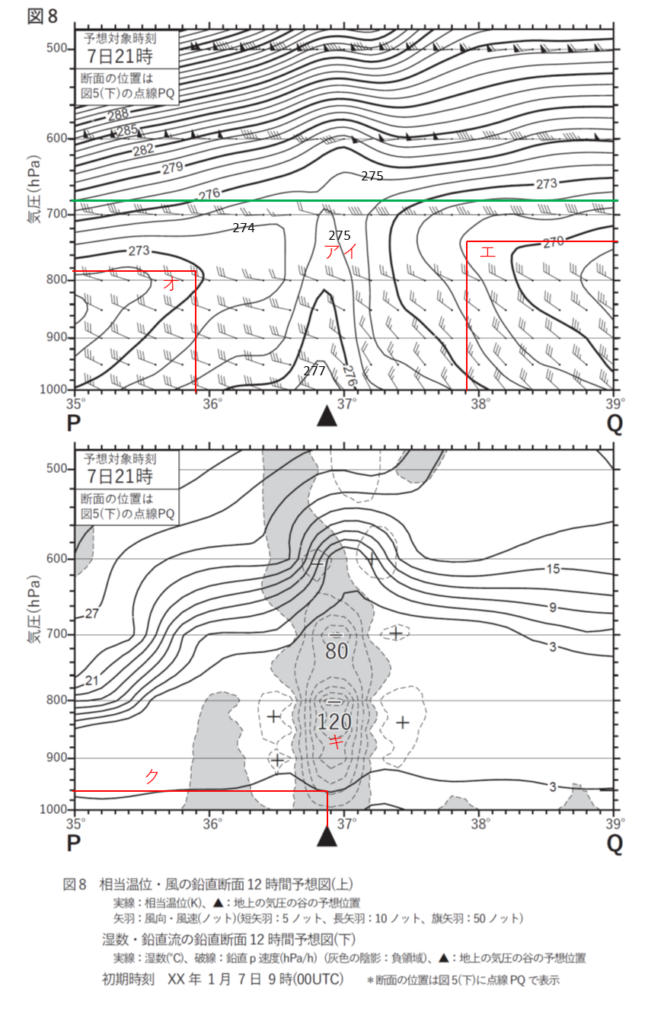

問題の気圧の谷とはこの部分のことです。これを下の予想図と照らし合わせて考えます。

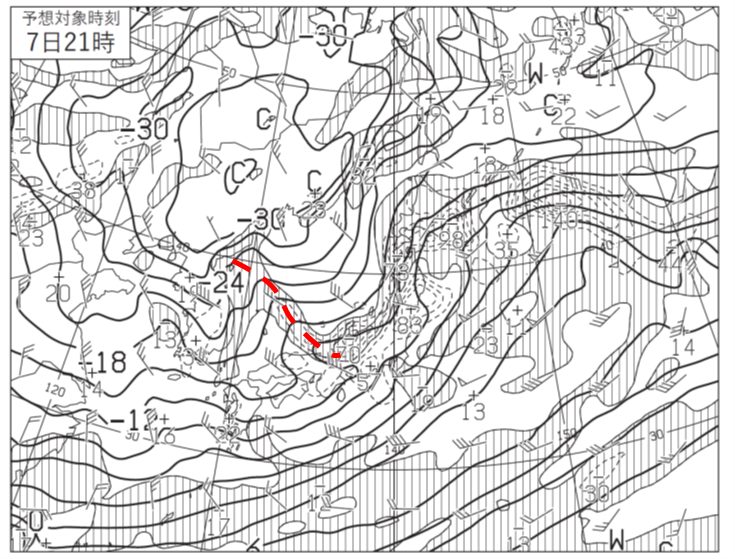

鉛直流については、気圧の谷に沿って、帯状に網掛けの領域が伸びていますので、

地上の気圧の谷に沿って帯状の上昇流域となる。(22字)

となります。

気温については、気圧の谷に沿って、等温線が北に凸となり、温度場の尾根となっていますので、

地上の気圧の谷に沿って温度場の尾根となる。(21字)

ということになります。

ちなみにこの気圧の谷はJPCZと呼ばれ、冬型の気圧配置の際に日本海で風が収束する部分となります。

よって、強い上昇流となり潜熱が放出され、周囲より気温が高くなります。この背景を理解しているかを問う問題でした。

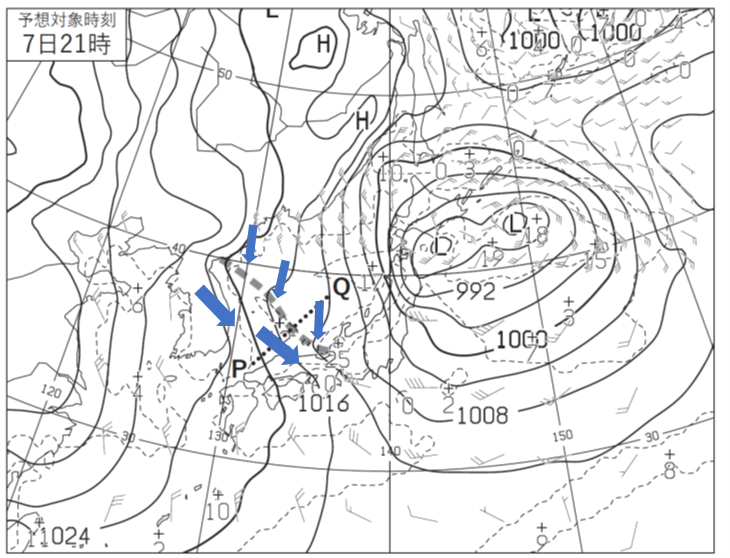

②

地上風の分布ということですので、風向と風速について述べます。まず風向ですが、矢羽のデータが少ないので、等圧線の走向から推察します。地衡風は低圧側を左に見て、等圧線と平行に吹きますが、地上風は摩擦があるので、低圧側を左に見つつも、等圧線と平行ではなく、高い方から低い方に少し交わるように吹きます。気圧の谷の南西側はおおよそ西よりの風、北東側は北よりの風となります。

一方で風速は、気圧傾度が大きいほど大きくなるので、等圧線の間隔が狭いほど風は強くなります。等圧線の間隔が狭い、気圧の谷の南西で風が強いです。これらをまとめたのが上の図です。気圧の谷で風が収束するのがわかります。よって解答は、

地上の気圧の谷の北東側は北よりの風、南西側は西よりの風で相対的に強く、気圧の谷付近で風が収束する。(49字)

JPCZが背景にある問題のため、気圧の谷で風が収束するというのが重要です。

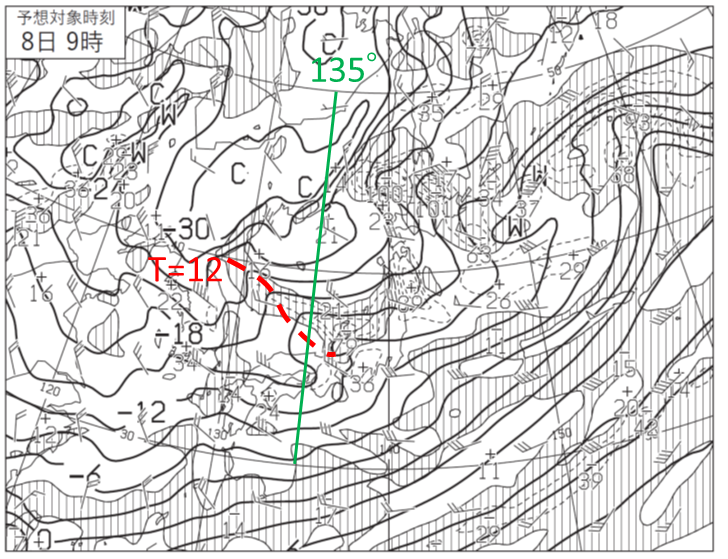

③24時間後の予想図に12時間後の気圧の谷を書き込みます。

気圧の谷は①より帯状の上昇流域に対応していますから、24時間後の東経135°付近では、12時間後の気圧の谷よりも北にあることがわかります。

④

ア▲付近では、相当温位が地上から上空にむかって277K、276K、275Kと低くなっています。

イ上空にむかって相当温位が低くなるような成層状態は、対流不安定とよばれます。

ウJPCZについて問う問題であり、下層のみ湿潤となるこの特徴は、気団変質を受けた気層についてです。よってbとなります。

エ北緯37.9°付近では、地上から750hPaぐらいまでは、上空にむかって相当温位が低くなる分布です。

オ北緯35.9°付近では、地上から800hPaぐらいまでは、上空にむかって相当温位が低くなる分布です。

カ地上の気圧の谷▲付近では、680hPaぐらいまでは対流不安定であり、気層の上端高度が最も高いです。

キ符号と単位から上昇流となります。

ク湿数3℃の線は▲付近では、50hPa刻みで950hPaにあります。

ケ下層が湿潤で強い上昇流域なので、対流性の雲が発達するでしょう。