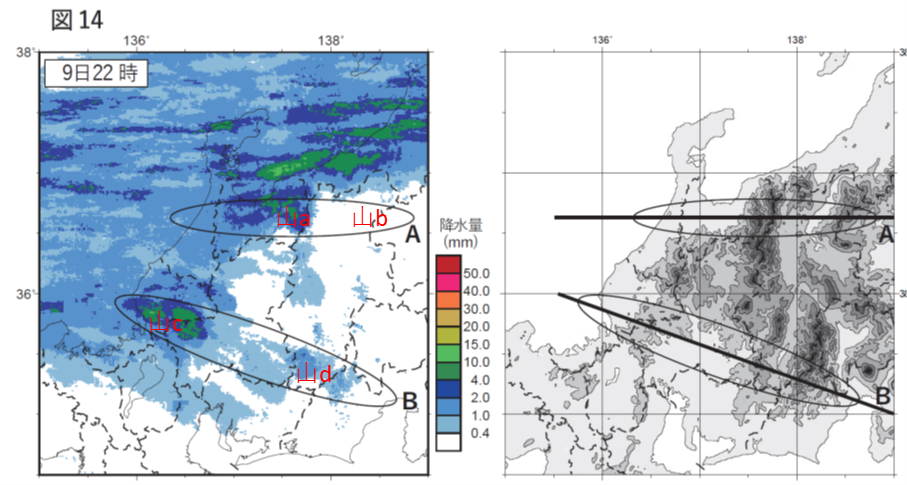

①降水エコーと標高図から、降水の強さと山の高さについて述べる問題です。

まず、領域Aの山aと山bについてです。山aのやや西側付近では緑色のエコーが確認でき、比較的強い降水がありますが、山b付近にはほとんどエコーがありません。標高は山bより山aの方が高いです。まとめますと、

山bより標高の高い山aの西側で降水量が多く、山aより東側は降水がない。(35字)

西風が山aの西斜面にぶつかり上昇流となったところで雨になっており、雨雲が山頂を越えられず、東側では降水がないのだと考えられます。

次に領域Bの山cと山dについてです。こちらも領域Aと同じく風上側の山cのやや西付近に比較的強いエコーがあります。しかしその東側から山dにかけても弱い降水が確認できます。標高は山cよりも山dの方が高く、領域Aとは反対です。これをまとめますと、

山cのすぐ西側から山頂付近にかけて降水量が多いが、山cよりも高い山dにかけても弱い降水がある。(47字)

こちらは、風上側の山cの標高が低く、雨雲が山cを越えたことで、山dにまで降水が解析されています。しかし、山cで多くの雨を降らしているので、山cより東側の降水は弱いようです。

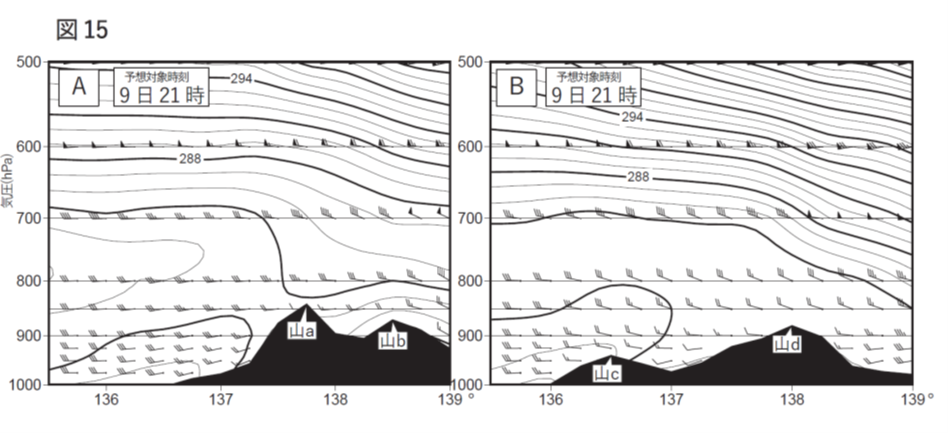

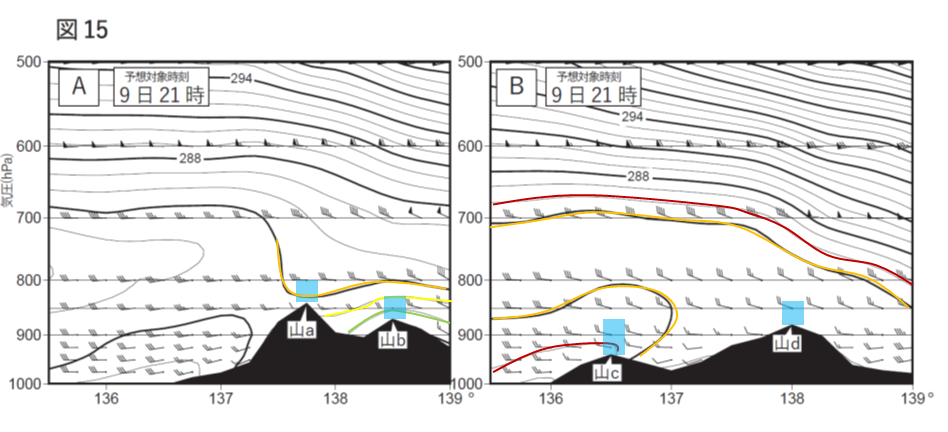

②それぞれの山頂から100hPa上方の相当温位の分布について見ることで安定性を求めることができます。上空に向かって相当温位が低くなっていたら不安定、高くなっていたら安定、変化がなければ中立です。

それぞれの山頂から100hPa上方までの範囲を水色で示しています。まず山aは285Kの等相当温位線が1本あるだけで、その上は等相当温位線の間隔が広く、上空に向かってほぼ変化がないことがわかります。よって安定性はほぼ中立です。

山bは下方から283Kと284Kの等相当温位線があるので、上空に向かって相当温位が大きくなっていますので安定です。

山cは左下から、相当温位が高い領域が張り出しており、山頂付近では、下方から286K、285Kとなっているので、上空に向かって相当温位が小さくなっているため、対流不安定です。

山dの山頂付近には等相当温位線がないため、ほぼ中立です。