①24時間後以降の発達に関わる500hPaの低気圧中心と正渦度極大点を求める問題なので、24時間後に地上低気圧の西側に予想されているものを探します。

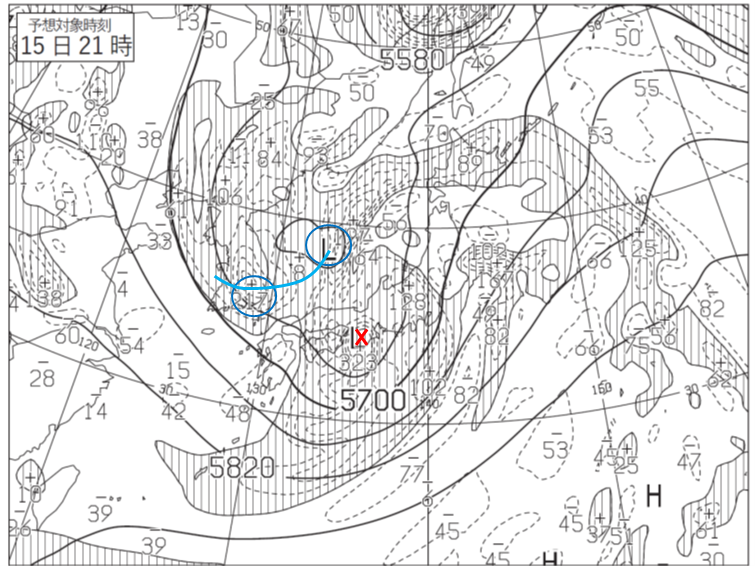

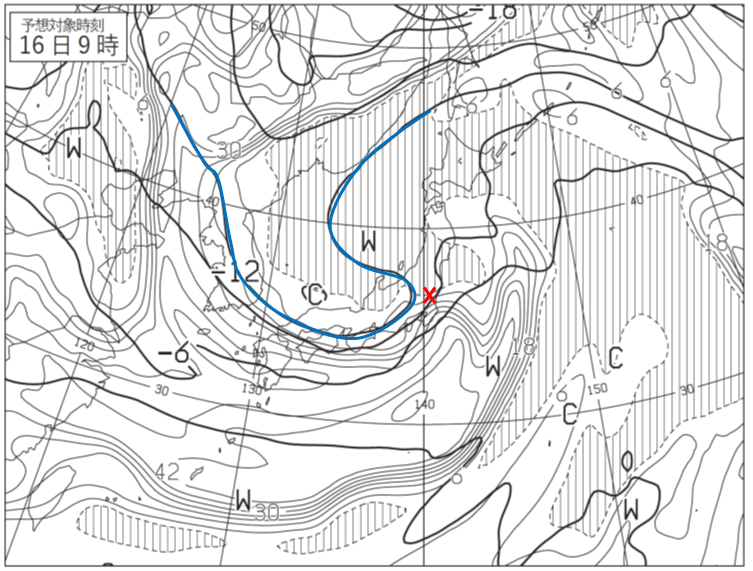

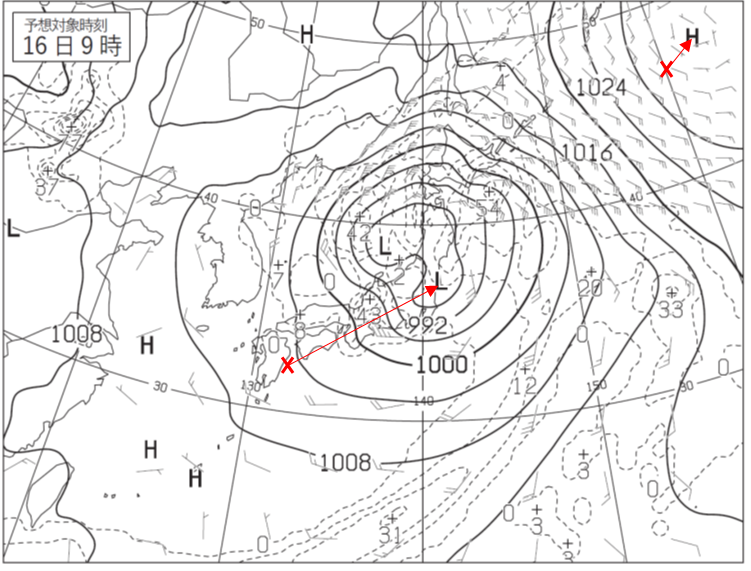

24時間後の500hPa天気図ですが、北緯34°東経136°付近の地上低気圧の西側、北緯36°東経128°付近に+217と書かれた正渦度極大点があります。またその付近、北緯39°東経133°に500hPaの低気圧中心があり、これらを結んでトラフを解析することができます。このトラフは地上低気圧中心の西側にあり、24時間後以降の低気圧発達に関わるものと考えられます。

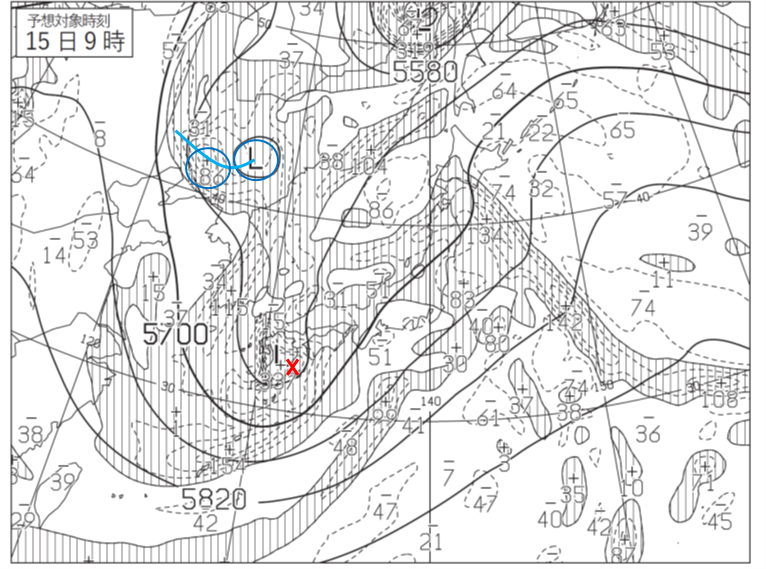

次に、24時間後の12時間前である、初期時刻から12時間後の天気図です。トラフはおよそ東方向に進みますから、24時間後の位置より西側にある500hPa低気圧中心と正渦度極大点を探します。すると北緯43°東経127°付近に低気圧中心、北緯42°東経123°付近に正渦度極大点があります。

よって解答は、

500hPaの低気圧中心

12時間後 北緯43° 東経127° 24時間後 北緯39° 東経133°

500hPaの正渦度極大

12時間後 北緯42° 東経123° 24時間後 北緯36° 東経128°

なお、12時間後に東経130°付近にあるトラフを回答したくなりますが、このトラフは24時間後には地上低気圧の真上あたりに来る予想なので、低気圧の発達に関わりません。

②気温場と低気圧中心の関係について時間を追ってみていきます。

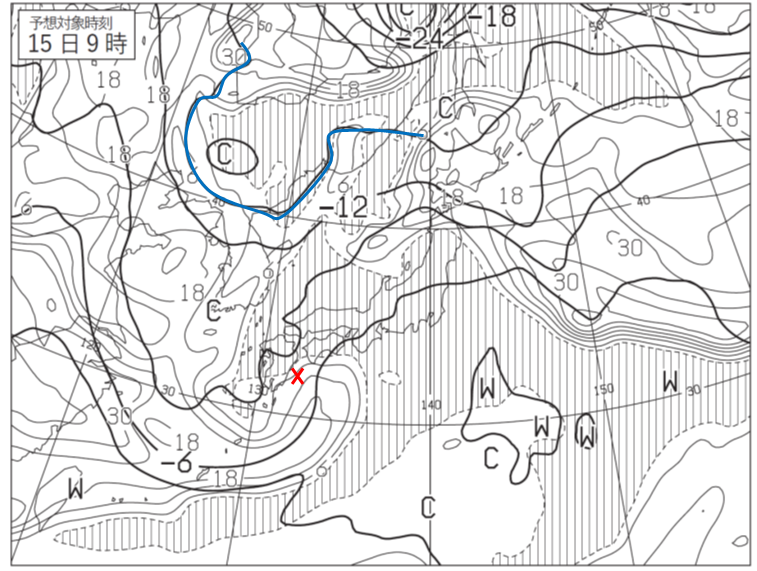

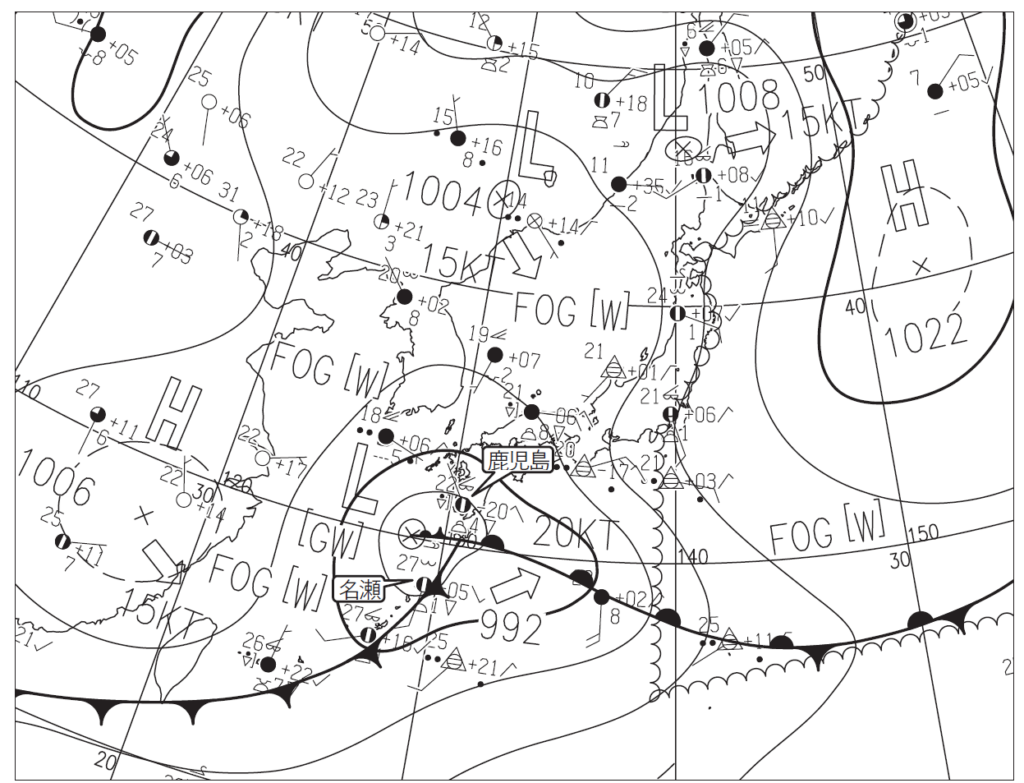

12時間後には、低気圧中心の北北西側に青で示した-15℃の等温線が下に凸となっており、-9℃の等温線が低気圧中心のすぐ西側に迫っている状態です。

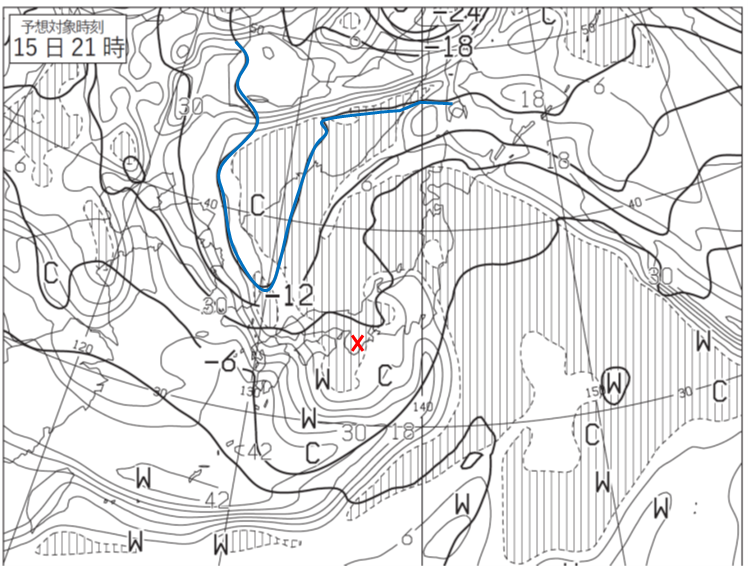

24時間後には-15℃の等温線がさらに南下する予想で、低気圧の西側に迫っています。

36時間後には-15℃の等温線は低気圧の中心付近まで達しています。気温の値に言及する必要がありますので、時間の経過と等温線についてもう一度見てみますと、やはり-15℃の等温線が大きく南下しているのが特徴的ですので、これについて言及します。

−15℃以下の寒気が中国東北区から日本海南部に南東進してくる。(31字)

のようにまとめます。

③初期時刻のじょう乱の位置と36時間後のじょう乱位置について比較してみます。

一般的に風が強くなる要因として考えられるのが、気圧傾度が高くなることです。上の図を見ても36時間後は初期時刻に比べて等圧線の間隔が狭くなっており、風が強く吹く要因となっているのがわかります。さらにこれについてじょう乱の移動と盛衰について関連付けて考えていきます。

まず移動ですが、高気圧よりも低気圧の方が速く移動していますので、等圧線の間隔は狭くなっています。また盛衰についてですが、低気圧は992hPaから984hPa、高気圧は1022hPaから1028hPaと勢力を強め、等圧線の本数が増えて間隔が狭くなっています。

この2つをまとめますと、

高気圧は発達しながらゆっくり移動する一方、低気圧は発達しながら高気圧より速く東北東進し、等圧線の間隔が狭まるため。(57字)