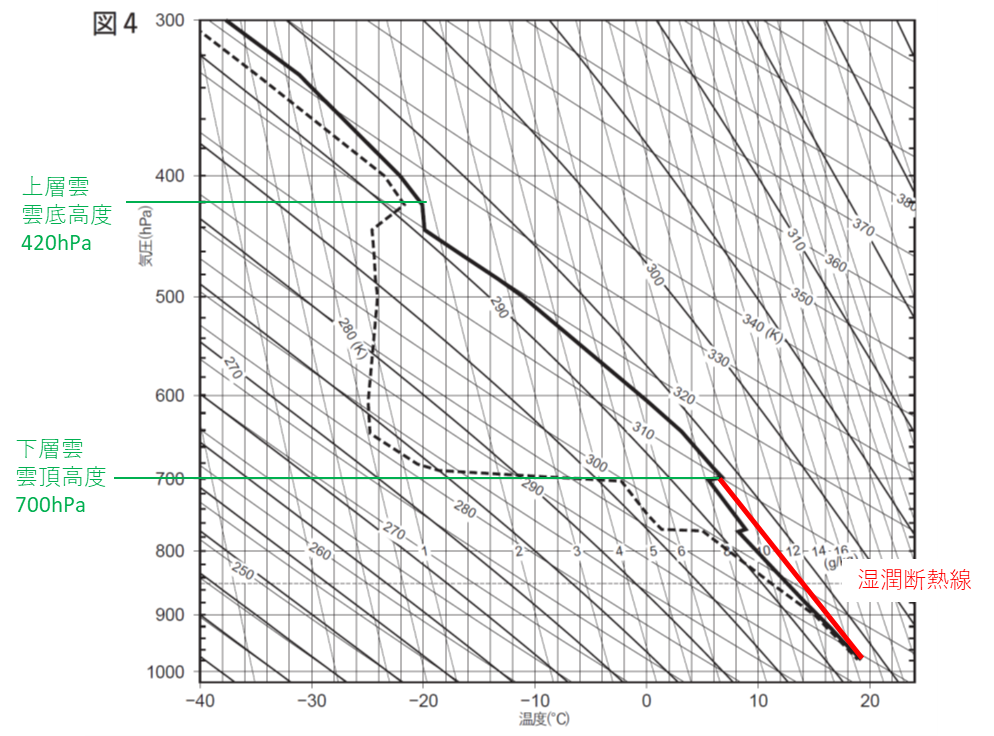

まず中・上層雲の雲底高度ですが、特に指定がない場合、湿数が3℃以下の部分では、空気が湿潤であり雲があると考えてよいです。大気の中層600hPa付近は湿数が大きく乾燥していますが、420hPaより上層は湿数が小さく湿潤です。ここから上に雲があると考えられますので、この420hPaが中・上層雲の雲底高度です。

次に下層雲の雲頂高度です。問題文によると900hPaより低い空気塊が上昇したことにより発生したものとしているので、先程のように湿数をもとに判断するのではなく、実際に空気塊を持ち上げるシミュレーションをする必要があります。900hPaより低い空気塊はほぼ湿数0となっており、飽和していますので持ち上げていくと赤で示した湿潤断熱線に沿って温度が低下していきます。最下層から700hPaまでは湿潤断熱線で低下する空気塊の温度のほうが周囲の気温より高いことがわかります。よって空気塊は自由に上昇していきます。しかし700hPaに到達すると周囲の気温の方が空気塊の気温より高くなるため、空気塊は700hPaより上には上昇できなくなります。よって700hPaが雲頂高度となります。